目次

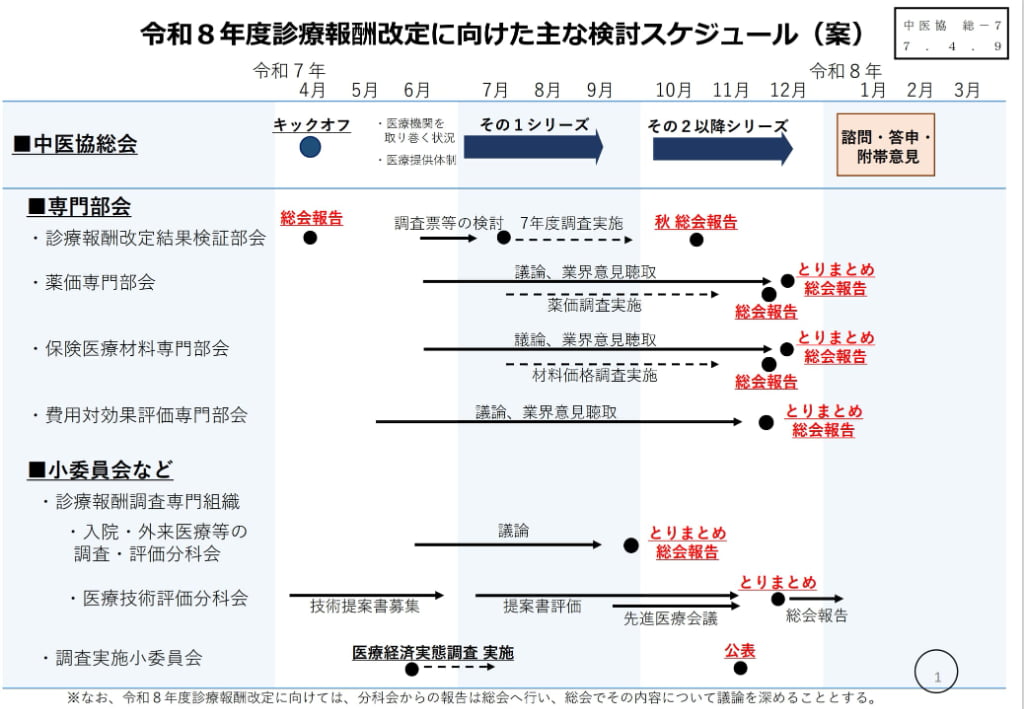

次期診療報酬改定に関するスケジュール

令和8年度の診療報酬改定は、検討スケジュールによると、7月~9月にその1シリーズ、10月~12月にその2シリーズに分けて議論が行われます。例年通りであれば、その後12月中旬に改定率が決まり、2026年1月後半に概要(短冊)が公表され、2月初旬に諮問・答申が行われる流れとなります。

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定に向けた主な検討スケジュール(案)」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001473983.pdf)

外来全体

この日は外来に関する1回目の議論が行われました。議題としては、かかりつけ医機能、生活習慣病関連、外来機能の分化の推進、情報通信機器を用いた診療について、課題と論点の整理が行われました。

外来全体の概況としては、全国の外来患者数は2025年にピークを迎え、65歳以上が占める割合は継続的に上昇し、2050年には約6割となることが見込まれるとしています。

出典:厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第612回) 外来(その1)P13」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001517951.pdf)

その結果、外来医療の需要は今後減少していくと推定される一方で、外来患者に占める要支援・要介護高齢者の割合は、今後も増加することが見込まれています。

論点としては、「今後、要支援・要介護高齢者の外来診療に関する需要増加が見込まれることを踏まえ、外来医療の提供にあたり重視すべき事項についてどのように考えるか」を挙げています。

クリニックに及ぼす影響としては、外来患者が減少する一方で高齢化率の上昇を受けて、在宅患者(要介護・認知症患者)が大幅に増加することから、これまでの患者構成を見直し、例えば、外来と在宅の両方に取り組むなど戦略変更を検討する必要があると考えます。

かかりつけ医機能

2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されており、2026年1月より医療機関からの報告が開始される予定となっています。同報告制度は、かかりつけ医機能の内容について国民・患者に情報提供し、より適切な医療機関の選択に資することや、地域の協議の場に報告し、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことを目的とするものです。

また、これまでの診療報酬改定において、かかりつけ医機能の評価としては、「機能強化加算」や「地域包括診療料・加算」「小児かかりつけ診療料」「在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料」などが設けられてきました。

論点としては、「地域の外来・在宅医療の提供体制の向上を目的とする、医療法の『かかりつけ医機能報告』制度を踏まえて、外来における診療報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか」を挙げています。

次期改定においては、かかりつけ医機能の評価において、かかりつけ医機能報告制度の影響を強く受けるのではないかと考え、同報告制度の参加はもちろんのこと、かかりつけ医に関する「研修制度」についても、診療報酬上の算定要件に組み込まれるのではないかと予想します。

生活習慣病関連

前回、令和6(2024)年度診療報酬改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧)が除外され、検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されました。この変更は、内科を中心に大きな影響をもたらしました。

生活習慣病が特定疾患から除外されたことにより、「特定疾患療養管理料の算定件数」が減少し、「生活習慣病管理料」の算定件数が増加する結果となっています。

また、特定疾患療養管理料の主病名についても、改定以前は「生活習慣病」が多かったのですが、改定以後は代わりに「気管支喘息」や「慢性胃炎」の占める割合が増加しています。

論点としては、「前回改定を踏まえ、今後の生活習慣病対策のさらなる推進についてどのように考えるか」を挙げています。

次期改定においても、生活習慣病管理料の見直しが検討されると予想します。特に高血圧や脂質異常症など検査頻度が低い疾患の「生活習慣病管理料Ⅰ(包括)」について、算定期間(現在は月1回)の要件の見直しが検討されると考えます。算定期間を伸ばす背景には、あまり進んでいない「リフィル処方」を普及したい考えがあり、生活習慣病管理料Ⅰとリフィル処方を組み合わせることを検討しているのではないかと考えます。

外来機能の分化の推進

これまで、厚労省は外来機能分化を進めるために、「特定機能病院」「地域医療支援病院」「紹介重点医療機関」「許可病床400床以上の病院」を対象に、紹介割合や逆紹介割合が低い場合の初診料・外来診療料の減算規定を設けてきました。また、紹介状なしで受診する場合等の定額負担についても対象範囲等が見直されています。

その結果、厚労省の調査によると「病院の1日平均外来患者数は、長期的には減少傾向にあり、紹介状なしで外来受診した患者の割合を病院機能別に見ると2023年は特定機能病院では34.1%、地域医療支援病院では58.5%となっている」としています。一方で、減算規定の対象病院における2024年度の紹逆紹介割合は、2025年度と比較してあまり変わらないという結果が出ています。

出典:厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第612回) 外来(その1)P60・64・70」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001517951.pdf)

論点としては、「特定機能病院等における逆紹介のさらなる推進についてどのように考えるか」を挙げています。

外来機能分化がさらに進むことで、クリニックにとっては診療情報提供書等書類作成作業が増えることで、医師の負担が増えるのではないかと考えます。また、「診療情報提供書」については、現在準備が進められている「電子カルテ情報共有サービス」においても共有する書類の1つとして盛り込まれており、それに対応するためには、クリニックも政府が進める「電子カルテの標準化」に対応していく必要があると考えます。さらには、増え続ける書類作成に対して、タスクシフト(医療クラーク)やAIなどを活用し、迅速に書類発行できる体制が重要になると考えます。

情報通信機器を用いた診療

令和4年度診療報酬改定で、情報通信機器を用いた診療の見直し以降、情報通信機器を用いた診療の届出医療機関数は増加傾向であり、初・再診料等の算定回数も増えています。

年齢階級別の算定回数については、対面診療と比較して若年者の算定割合が高く、再診料・外来診療料では年齢構成に地域差が見られます。

二次医療圏別の算定回数については、医療機関住所地ベースでは、東京都(23区内)での算定回数が多い一方で、二次医療圏で算定回数が0回という地域が66に上っており、算定状況に地域差が見られます。

出典:厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第612回) 外来(その1)P82」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001517951.pdf)

また、2023年から始まった「電子処方箋」を活用することで、オンライン診療・オンライン服薬指導がスムーズに実施できたという報告があるとしています。

論点としては、「前回改定を踏まえ、今後のオンライン診療の適切な推進についてどのように考えるか」を挙げています。

次期改定においては、オンライン診療の普及に地域差や年齢差が大きくあることを受けて、全国的なオンライン診療の普及に向けた対策が検討されると考えられます。そのためには、より一層オンライン診療の算定が進むように、算定にかかるハードルを下げる動きがみられると予想します。クリニックにおいてもオンライン診療の体制を整え、開始準備を始める必要があるのではないでしょうか。

まとめ

今後、令和8年度診療報酬改定は、年末に向けて順次詳細な内容が明らかになっていきます。今回議論された「かかりつけ医機能」や「生活習慣病対策」「外来機能分化」「オンライン診療」については、これからのクリニック経営に強く影響をもたらすものと予想します。

診療報酬改定を単なる点数改正と捉えるのではなく、クリニックの体制変更を伴う経営戦略の見直しが必要と考えることが大切 です。今後のクリニックの経営戦略については、セミナーで詳しく説明していますので、ご参考になさってください。

セミナーはこちらから:令和8年度診療報酬改定から読む!クリニックの開業・運営戦略

著者情報

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

- クリニック・

病院 - 薬局

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第43回医療情報学連合大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

2024年度診療報酬改定「医療従事者の処遇改善・賃上げ」

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第27回日本医療情報学会春季学術大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

電子処方箋の活用でタスク・シフトが実現できるのか?

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第41回医療情報学連合大会ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

オンライン資格確認スタート/アフターコロナを見据える

-

医療政策(医科) 医師 事務長

地域連携はオンライン診療の起爆剤となるか?

-

医療政策(医科) 医療政策(調剤) 医師 薬局経営者

オンライン資格確認の行方