目次

クリニック開業の全体像とポイント

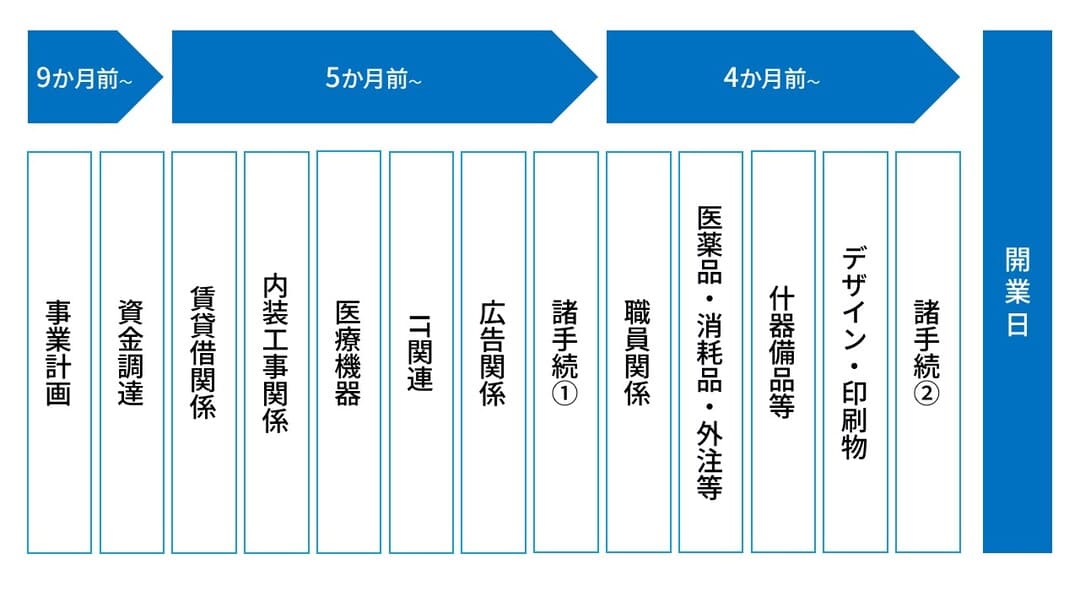

まず、クリニック開業に関する全体像を示します。おおよその流れを把握することで、今から準備を進めた場合の開業スケジュールが読みやすくなります。

物件決定後のスピードが重要

物件決定後の準備期間は5~6か月が一般的です。期間を設定しているのは2つの重要な理由があるためです。

第一に、内装や設備のないスケルトン物件からの開業では、内装の設計から竣工までに最も時間を要します。建築工事は他の準備と並行して進められるため、物件決定のタイミングが全体スケジュールを左右することを念頭に置いておきましょう。

第二に、物件契約後は賃料が発生するため、コスト管理の観点から最短期間での準備が求められます。賃料負担を最小限におさえるためには、契約後の準備を効率的に進めなければなりません。

別の見方をすると、物件決定前であれば時間的制約は少なく、2年間かけて慎重に開業地を選定する医師もいます。

なお、戸建て開業の場合は建物自体の建設に時間を要するため、5~6か月よりも準備期間は延びます。一方、訪問診療専門クリニックや居抜き物件の開業の場合は内装工事が最小限となるため、2~3か月での開業も可能です。

成功のポイントや注意点について、以下の資料で深堀した内容を解説しています。無料でダウンロードできるため、手元資料としてご活用ください。

ダウンロードはこちらから:クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント

クリニック開業に必要な手続き

クリニック開業に必要な手続きは、大きく開設に関する届出と保険診療に関する届出の2つに分けられます。どちらも法律で定められた手続きのため、期限内の完了が前提条件です。以下より、それぞれの手続きの流れと注意点について解説します。

なお、開設届の書き方については以下の記事でより詳しく解説しているため、実施する際にご活用ください。

参考記事:クリニック開設時の開業届の書き方は?提出するメリット・デメリットも解説

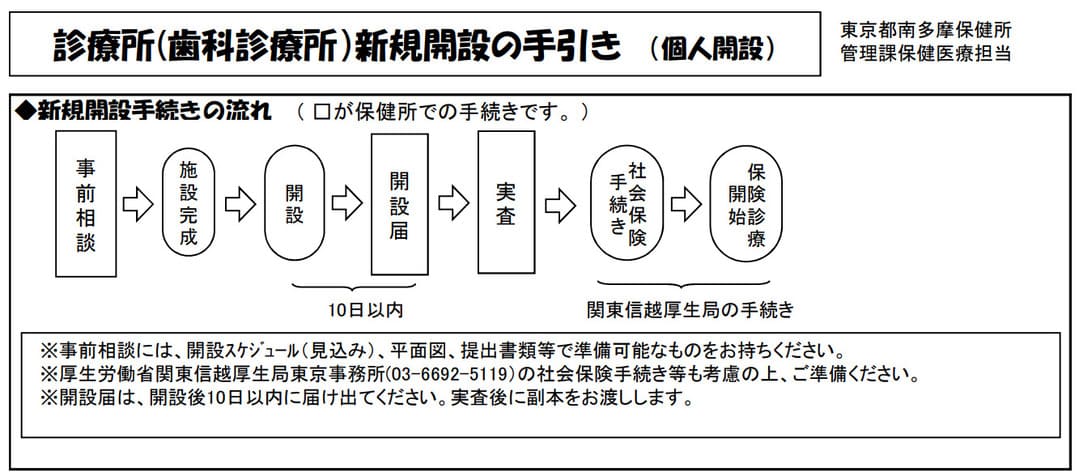

【開設に関する届出】保健所

「診療所開設届」は開設後10日以内に管轄の保健所への提出が法律で義務付けられています。しかし、書類の不備や設備基準の未達により、一度で受理されるのは稀です。内装が完成した時点で保健所へ事前相談し、必要な書類や設備要件を確認しておくひと手間がその後の自分を楽にします。

手続きの具体的な流れとして、東京都の場合を例に以下へ示します。

出典:東京都南多摩保健所「診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(個人)」(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/kojintebiki_20240308)

届出に必要な書類の具体例は以下のとおりです。

- 診療所開設届

- 医師免許証の写し

- 診療所の構造設備概要書

- 案内図など

また、エックス線装置を使用する場合は放射線関係の届出も必要となります。詳細は管轄の保健所で確認いただくのが確実です。厚生労働省のページから地域別検索が可能なため、必要に応じてご参照ください。

出典:厚生労働省「保健所所管区域案内」

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html)

【保険診療に関する届出】厚生局

保健所への開設届が完了した後は、保険診療を行うために管轄の厚生局への届出が必要です。手続きには締切日が設定されており、関東信越厚生局東京事務所の場合、開設日前月の10日(10日が土日の場合は前の金曜日)までに届出を完了する必要があります。期限を過ぎると翌月の受理となるため、開業のタイミングに影響する点をおさえておきましょう。

具体的には、保健所での審査期間と厚生局への提出期限を逆算し、余裕をもたせたスケジュール設定ができると安心です。保険診療の開始は診療報酬の算定に直結するため、手続きの遅延は経営面で大きな影響を与えます。以下のページで管轄の厚生局検索ができるため、必要に応じてご参照ください。

出典:厚生労働省関東信越厚生局「全国地方厚生(支)局の管轄地域」

(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html)

クリニック開業に必要な資金

クリニック開業に必要な資金の目安は約1億円とされています。テナント内の開業を例にした内訳は以下の5項目です。

【開業資金の内訳】

| 項目 | 全体に占める割合(目安) |

|---|---|

| テナント契約費用(敷金礼金・手数料) | 3% |

| 建物・内部造作 | 35% |

| 医療機器・備品 | 26% |

| その他開業経費(医師会入会金・広告宣伝費など) | 7% |

| 運転資金(賃料・人件費など) | 29% |

※テナント内開業の場合

なお、全額を自己資金で賄う必要はなく、自己資金と借入金を組み合わせた資金調達が一般的です。

開業場所や開業スタイルにより費用は大きく変動するため、画一的な予算設定ではなく個別の状況に応じた資金計画が重要です。単に資金をかければよいわけではなく、患者さんのニーズと収益性を考慮したメリハリのある投資判断が求められます。

開業資金の具体的な算出方法や費用をおさえるポイントについて、より詳しい情報をお求めの方は、以下のホワイトペーパーで詳細に解説しています。

ダウンロードはこちらから:資金計画から見る、用意するべき資金と後悔しないポイント

資金を調達する具体的な方法

クリニック開業の資金調達には、主に5つの選択肢があります。以下が代表例です。

- 日本政策金融公庫

- 独立行政法人福祉医療機構(WAM)

- 医師信用組合

- 民間金融機関

- 自治体融資制度

それぞれ条件が異なるため、開業規模や資金需要に応じている融資先を選択しましょう。なお、融資審査において事業計画書の内容が大きく結果を左右します。なぜなら、事業計画書を通じて融資した資金の返済可能性を判断するためです。

カネ・ヒト・モノについて、具体的かつ根拠のある数字で計画を組み立てていきましょう。

融資審査に通る事業計画書の作成ポイントや、コミュニケーションの注意点などをまとめたホワイトペーパーを用意しています。実践的なノウハウの参考になさってください。

ダウンロードはこちらから:銀行の融資を受けるための事業計画のポイント

クリニック開業の成功と失敗を分ける5つのポイント

クリニック開業の成否は、準備段階における5つのポイントでチェックできます。以下より各ポイントの内容を詳しく解説します。

ポイント1:厳格なスケジュール管理

クリニックが開業を迎えるまでには資金調達や建物準備、医療機器導入など多岐にわたる準備が必要です。加えて保健所や厚生局への届出など、公的手続きも並行して進めなければなりません。

開業を検討し始めてから実際の運営が安定するまでには長期間を要するため、計画的なスケジュール管理が不可欠です。適切なスケジュール管理ができていないと、必要な時期に準備が間に合わない事態に陥りかねません。

たとえば、内装工事の遅延により医療機器の設置が間に合わない、スタッフ採用が遅れて開業時の診療体制が整わないなどの問題が起こり得ます。

とくに新築での開業の場合は建設期間も加わるため、より綿密なスケジュール設定が求められます。すべてを1人で進めるのは現実的ではないため、信頼できる開業コンサルタントへの相談も有効な手段の一つです。

ポイント2:徹底した診療圏分析

診療圏分析は、開業が成功するかどうかの核心的要素といえます。その理由は分析で診療圏の状況を正しく把握できれば、開業後の経営が早く安定する可能性が高まるためです。

具体的には、提供予定の診療を必要とする患者さんが一定数見込めることや、競合の医療機関が過度に集中していない立地の選定が成功の前提条件です。

実際の分析では以下のような切り口で、地域の状況を詳しく調査します。

- 人口構成

- 年齢分布

- 疾病傾向

- 交通アクセス

- 競合医療機関の診療科目や診療時間など

単純な人口数だけでなく、ターゲットとする患者層の分析や将来的な人口動態予測も重要です。また、地域の医療機関との連携のしやすさや、紹介患者さんの獲得見込みも検討材料に含める必要があります。

診療圏分析の具体的な手法や注意点については、以下の記事でも解説しているため、あわせてご覧ください。

参考記事:診療圏調査の見方は?やり方や注意点を紹介

ポイント3:導入する医療機器の選定

医療機関のDX化が進む現在、診療効率と経営効率を両立する医療機器の選定が重要です。適切な機器選定により無駄な業務を削減し、診療から会計まで一連の流れがスムーズにできます。

一方で、機能性や操作性を十分検討せずに導入すると、かえって業務効率が悪化するかもしれません。

とくに、電子カルテやレセプトコンピューターなどの基幹システムは、デモ機で実際の運用を想定しながら自身の診療スタイルに適しているかを確認するステップが重要です。システムの使いやすさは日常業務の効率に直結するため、1つに限定せず複数のベンダーを比較検討しましょう。

その際、将来的な機能拡張性やサポート体制、他システムとの連携についても確認しておくと長期的に安心して使い続けられます。

電子カルテをはじめとする医療機器の選び方については、以下の記事でポイントをまとめて解説しています。選定のフェーズに入る前にご参照ください。

参考記事:電子カルテと医療機器の選定方法

ポイント4:診療圏に適切な集患活動の選定

患者さんに自院を選んでもらうためには、ホームページ運営やチラシ配布などの集患活動が不可欠です。しかし、すべての集患手法に手を出すのではなく、診療圏の特性と自院の強みに適した方法を優先順位付けして実施していくのが1つのセオリーです。

集患活動にはオンライン施策とオフライン施策があり、それぞれ異なるメリットがあります。

オンライン施策にはホームページやSEO、SNS活用などがあり、幅広い年齢層への訴求が可能です。一方のオフライン施策には、看板の設置や広告の掲載などがあり、地域密着型の信頼関係構築に効果的です。

集患活動の具体的な手法と効果的な進め方については、以下の記事で合計7つ紹介しているため、あわせてご覧ください。

参考記事:【軌道に乗せる近道】クリニックの集患に効果的な施策7選を解説

ポイント5:自院に適したスタッフの確保

クリニック運営には医師だけでなく、看護師や事務スタッフなど多職種の連携が必要です。自院の診療方針を理解し、患者サービス向上に貢献できるスタッフの確保は、安定した経営運営の基盤といえます。

採用活動は遅くても3か月前程度からの開始が推奨されます。求人広告の掲載から応募者との面接、採用決定まで一定の期間が必要なためです。

採用においては技術的なスキルだけでなく、コミュニケーション能力や臨機応変な対応の可否も重要な評価項目です。

スタッフ採用の具体的な戦略やコツについては、以下のセミナーで詳細に解説しているため、ぜひご視聴ください。

視聴ページはこちらから:クリニック経営がうまくいくスタッフ採用のコツ

ここまでお伝えした5つのポイントすべてを一人で完璧に実行するのは困難です。開業コンサルタントや税理士などの専門家に相談するのも有効な手段の一つです。各分野の専門知識をもつプロフェッショナルをパートナーとすると、包括的なサポートを受けながら確実な開業準備を進められます。

信頼できる開業支援パートナーの選び方については、以下の記事で詳しく解説しているため、参考になさってください。

参考記事:【クリニック開業】クリニック開業コンサルタント 選ぶポイントと付き合い方

クリニック開業に関するQ&A

ここからは、クリニック開業を検討する際に、多くの医師が共通してもつ3つの疑問について詳しく解説します。

クリニックの開業にはどんな資格が必要?

クリニック開業に必要な資格は医師免許のみです。医師免許さえあれば法的には診療所の開設が可能であり、その他の特別な資格や許可は基本的に求められません。

ただし、エックス線装置を使用する場合は放射線取扱主任者の選任が必要になるなど、導入する医療機器によって追加の手続きが発生する場合があります。

また、専門医資格は必須ではありませんが、患者さんや地域医療機関からの信頼獲得において大きなメリットがあります。経営に関する資格や知識も開業後の運営において非常に有用です。

クリニックの開業はどんな立地が適している?

クリニック開業における立地選定のポイントは、以下の3つです。

- 多くの患者さんの来院が見込める場所かどうか

- 競合の強さは問題ないか

- 立地の認知度は高いか

立地は開業した後からの変更が効きません。よって、正しい情報をもとに判断する必要があります。

開業立地選定のより詳しい手法や成功事例については、以下のセミナーで現役開業医の先生が具体例を交えて詳細に解説していますので、ぜひご視聴ください。

セミナーの視聴はこちらから:開業立地の選定が成功の鍵-失敗・成功事例から学ぶ-

開業医は儲かるという話は本当?

開業医の収益性については、厚生労働省の令和5年医療経済実態調査によると、個人診療所の年間医業収益は平均9,698万円、医療法人診療所の年間医業収益は1億8,751万円となっています。

出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)」

(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/jittaityousa/dl/24_houkoku_iryoukikan.pdf)

しかし、医業収入がそのまま手取りになるわけではありません。収入から以下の経費を差し引いた金額が実際の所得となります。

- 人件費

- 家賃

- 医療機器のリース料

- 医薬品費

- 光熱費など

「儲かる」状態の定義は人により千差万別です。勤務医時代の収入と比較する場合、単純な金額だけでなく勤務時間や責任の重さ、将来的な資産形成なども総合的に判断する必要があります。

開業医イコール高収入と広く捉えるのではなく、個別の条件を詳細に分析して判断する視点が重要です。

まとめ

クリニックを開業するには、1年から1年半の準備期間を要する5つのステップと、物件決定後のスピーディーな行動が重要です。

また、開業準備を進める際にも、物件や医療機器などの選定をしながら保健所と厚生局への手続き、開業資金の調達などを同時並行で進めなければなりません。勤務しながらの準備ともなれば、思うように進まないこともあるでしょう。

壁にぶつかったときは、専門家への相談で負担を軽減しながら進める方法も一考の余地があるのではないでしょうか。

開業に関するご相談は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。経験豊富な開業コンサルタントが、先生の開業計画を全面的にサポートいたします。

お問い合わせ 開業コンサル

著者情報

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

-

電子カルテ 医師 事務長

導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”

-

電子カルテ 医師 事務長

在宅医療成功の鍵 医療コンサルが語るカルテ選び5つの極意

-

クリニック開業 医師 事務長

診療科別クリニック開業のポイント

-

クリニック開業 医師 事務長

クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント

-

電子カルテ 医師 事務長

医療DX令和ビジョン2030に向けて自身に合った電子カルテの選び方

-

クリニック開業 医師 事務長

これからのクリニック開業戦略 ~開業医から学ぶ5つの対策~

-

クリニック開業 医師 事務長

ミニマム開業を成功に導く3つのポイント

-

クリニック開業 医師 事務長

クリニック開業後の収支は?~5年間の収支計画の進め方~