目次

健康経営とは

健康経営とは、企業が従業員の健康を経営の重要な要素として位置づけ、戦略的に健康増進施策を推進する取り組みです。福利厚生の一環にとどまらず、従業員の健康へ積極的に投資することで、生産性向上や組織活性化を目指し、企業全体の業績向上や持続的成長を実現することを目的としています。

健康経営の具体的な取り組みには、労働環境の改善、適切な労働時間管理、メンタルヘルス対策、疾病予防プログラムの導入などがあります。

健康経営の定義と起源

経済産業省は、従業員や家族の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践することを「健康経営」と位置づけています。厚生労働省も、従業員の健康保持・増進への取り組みが企業の価値向上や収益性に結びつくという観点から、その普及を推進しています。

「健康経営」の考えは、アメリカの臨床心理学者ロバート・ローゼン博士が提唱した「ヘルシーカンパニー」に由来します。ヘルシーカンパニーとは、経営管理と健康管理を不可分のものと捉え、従業員が健康であることが企業の業績に直結するという考え方を指します。

健康経営の日本での広がり

日本で「健康経営」が使われ始めたのは2013年のことで、内閣府による「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」の戦略市場創造プランにて、健康寿命の延伸や健康管理の推進に触れられました。その後、政府はガイドブックの公表や制度の見直しを重ね、健康経営の普及を後押ししてきました。

| 西暦(年) | 政府の取り組み |

|---|---|

| 2014 |

|

| 2016 |

|

| 2018 |

|

| 2020 |

|

| 2025 |

|

健康経営ガイドブックは、2025年3月に約10年ぶりに改訂されました。新しいガイドブックでは「健康投資管理会計ガイドライン」の内容も踏まえ、健康経営の定義や効果、実践のポイントなどが以前より具体的にまとめられています。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/002_s01_03.pdf)

健康経営が注目されている背景

日本で健康経営が注目される背景には、少子高齢化による労働人口の減少と社会保障負担の増加があります。経済産業省の「健康経営の推進について」によれば、2050年には2020年と比べて生産年齢人口が30%以上減少し、全人口の約40%が高齢者になると予測されています。そのうち約10%が要介護者になるとされており、経済維持の困難さが懸念されています。

さらに、平均寿命の延伸に伴い医療や介護のニーズが増加する一方で、健康を維持できないまま長生きすることが社会全体の医療・介護費負担を増大させるとの懸念があります。

そこで、健康な状態で長期間経済活動に参加できる「健康寿命の延伸」が重要視されています。企業が健康経営を推進することで、医療費抑制や労働生産性向上に加え、企業全体の生産性やエンゲージメント向上も期待されています。

少子高齢化・労働力不足

少子高齢化による労働力不足は、日本が抱える大きな課題です。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)によると、日本の総人口は2070年に9,000万人を割り込み、高齢化率は39% に達するとされています。

主な働き手である15〜64歳の生産年齢人口が減少し、多くの企業は深刻な人手不足に陥る可能性があります。日本が経済成長を続けるには、一人ひとりの労働生産性を高めるとともに、長く働き続けられる環境の整備が不可欠です。

健康経営の推進により、従業員の健康や長期雇用の維持、生産性の向上も見込めます。労働力不足に対応するには健康経営が欠かせないと言えるでしょう。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html)

社会保障費の増大と健康寿命延伸の必要性

高齢化に伴い、社会保障費も年々増加しています。2025年度の社会保障給付費は予算ベースで140.7兆円にのぼり、うち82.2兆円を従業員や企業の保険料負担で賄っています。

介護費用も増加傾向にあり、2023年度の介護費用の累計は11.5兆円で、前年度より2.9%増加しています。少子高齢化が続く以上、今後も社会保障費・介護費用ともに増加し続けるでしょう。

健康経営で従業員の健康管理に取り組むと、従業員が健康上の問題なく生活ができる健康寿命を延ばせる可能性があります。健康に長く働き続けられる従業員が増えることで、社会全体の医療費や介護費を抑制する効果も期待できるでしょう。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/002_s01_03.pdf)

人的資本開示における健康指標の重要性

人的資本開示とは、従業員が持つ知識やスキル、能力などを重要な経営資本として外部に公開する取り組みです。

日本では2023年3月期以降、有価証券報告書を発行する上場企業に人的資本の開示が義務化され、その中で「健康・安全」は開示が望ましい項目の一つと位置づけられています。近年では投資家や市場からも注目も高まっている重要項目と言えるでしょう。

健康経営の推進は、従業員のパフォーマンスや満足度を高めるだけでなく、生産性向上や離職率低下、ESG(※)投資を重視する投資家からの評価向上につながるため重要度が増しているのです。

※Environmental(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字を取った言葉。近年、企業の長期的な成長にはESGを重視した経営が必要という考え方が広まっています。

健康経営に取り組むメリット

健康経営に取り組むことには、下記のメリットがあります。

- 従業員の健康向上

- 生産性の向上

- 定着率・採用へ好影響

- 認知度向上

- 補助金・優遇制度の活用

- 医療費の削減

- ステークホルダーへのアピール

それぞれ詳しく見ていきましょう。

従業員の健康向上

経済産業省の「健康経営の推進について」によると、2022年の調査では、健康経営の上位の認定を受けている企業ほどワークエンゲージメント*が高い傾向にあることが判明しました。

また、ストレスチェックを受けた従業員を対象にした調査では、健康経営を推進する企業は高ストレス者の割合が有意に低いことも確認されています。

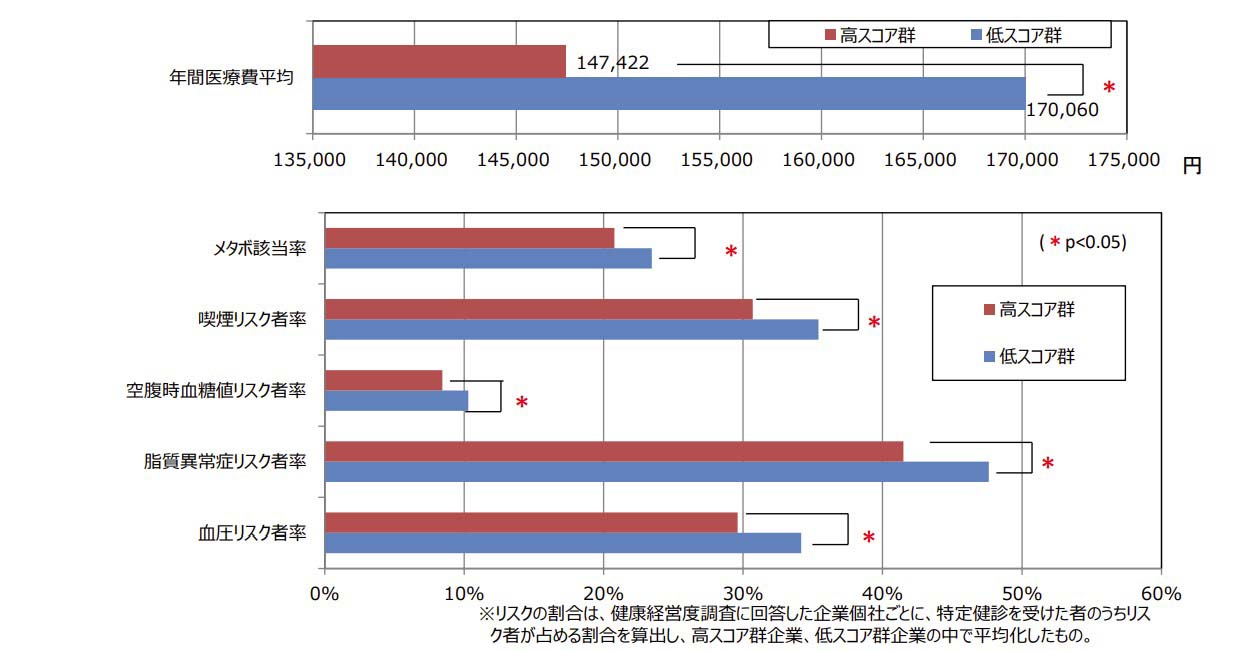

さらに、2016年に東京大学等が土木建築業の大企業23社を対象に健康経営の取り組みと健康診断データを分析した結果、高スコア群企業は低スコア群企業と比較して、以下の6項目でいずれも低い数値を示しました。

- 年間医療費

- メタボ該当率

- 喫煙リスク者率

- 空腹時血糖値リスク者率

- 脂質異常症リスク者率

- 血圧リスク者率

*ワークエンゲージメント:仕事に関連するポジティブで充実した心理状態

このように、健康経営の導入は従業員のワークエンゲージメント向上と心身の健康改善に寄与します。

生産性の向上

経済産業省が2021年2月12日~16日に上場企業勤務10,000人(うち健康経営度調査回答企業勤務:6,785人、それ以外:3,215人)を対象に行った調査では、所属企業の健康投資レベルが高いと感じている従業員ほど、健康状態や仕事のパフォーマンスが良好であることが確認されました。

この結果は、健康経営が単なる福利厚生ではなく、従業員のパフォーマンス向上と企業競争力強化につながる重要な経営施策であることを示しています。

定着率・採用へ好影響

健康経営を推進することで、職場環境が整備され、従業員がより快適に働けるようになります。その結果、仕事のパフォーマンスが向上し、企業の成長につながります。さらに、従業員の健康が守られることで長期的な雇用が維持され、離職率の低下や定着率の向上にも寄与します。

また、健康経営優良法人の認定を受けた企業は社会的信頼を得やすく、求職者にとって魅力的な存在となります。これにより優秀な人材が集まりやすくなり、採用活動にも良い影響をもたらします。

認知度向上

健康経営を推進することで、企業の認知度や社会的信頼が高まり、ブランド価値の強化につながります。とくに、「健康経営優良法人」の認定を受けると専用ロゴマークが使用可能になり、健康経営への取り組みを視覚的にアピールできます。

さらに、経済産業省のウェブサイトに認定企業として掲載されることで、公的機関から評価された企業として認知度が向上し、メディア露出の機会が期待できます。これによりブランド力が強化されるだけでなく、「社会的責任を果たす企業」という印象が定着し、長期的な企業価値の向上につながります。

補助金・優遇制度の活用

健康経営優良法人に認定されると、中小企業は補助金申請時に加点評価を受けたり、融資で優遇利率が適用されたりします。

たとえば、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」では、革新的な新製品やサービス開発に伴う設備・システム投資に対して最大2,500万円の補助が行われます。健康経営優良法人の認定を受けた企業は、補助金申請時に加点評価の優遇措置が受けられます。

また、「働き方改革推進支援資金」では長期運転資金や設備資金の融資が行われ、認定企業には特別利率が適用されます。このような制度を活用することで、企業は財務面での負担軽減や成長支援を受けられます。

医療費の削減

従業員の健康維持は、企業の医療費や社会保険料などのコスト削減にもつながります。海外の大手医療・健康関連企業の事例では、全社規模での健康投資プログラムを を実施したところ、1ドルの投資に対して医療費削減・生産性向上など合計3ドル相当の経済的リターンがあったと報告されています。

また、生活習慣病やメンタルヘルス不調は、長期的な治療や休職により医療費や保険料の負担が大きくなりやすい健康課題です。従業員の健康管理を健康経営の一環として推進することで、生活習慣病やメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、医療費を大幅に削減できる可能性があります。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000157832.pdf)

ステークホルダーへのアピール

健康経営の大きなメリットは、投資家や取引先、消費者などのステークホルダーからの信頼を獲得・強化できることです。 企業が従業員を大切にする姿勢は社外にも伝わり、結果としてブランド力の向上へとつながります。

「健康経営優良法人」や「健康経営銘柄」などの認定・表彰制度を活用すれば、従業員の健康に真剣に取り組んでいる姿勢を社外に効果的に伝えられます。

また健康経営はCSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)を重視する点でも評価されます。良いイメージをアピールしやすくなり、取引先や消費者と長期的な信頼関係を築く上でも有効です。

健康経営の認定制度

健康経営は国民の健康寿命を延ばすことにつながるため、政府も企業の実践を後押ししています。ここでは健康経営優良法人と健康経営銘柄を中心に、健康経営に関する代表的な認定制度を確認しましょう。

健康経営優良法人

健康経営優良法人とは、とくに優れた健康経営を実践している法人を、日本健康会議が認定する制度です。経済産業省と厚生労働省が推進し、企業の規模に応じて大規模法人部門と中小規模法人部門にわかれています。認定されると「健康経営優良法人」のロゴマークを使用できます。

ホワイト500

「ホワイト500」とは、健康経営優良法人の大規模法人部門の中でとくに取り組みが優れている上位500法人に与えられる称号です。大企業は自社での取り組みだけでなく、グループ企業や取引先、顧客などにも健康経営の考え方を普及させる「トップランナー」としての役割が期待されています。2025年度は2,885社が健康経営優良法人に認定されています。

関連記事:ホワイト500とは?認定要件や認定フロー・健康経営銘柄について解説

ブライト500・ネクストブライト1000

「ブライト500」および「ネクストブライト1000」は、中小規模法人部門の上位法人に与えられる称号です。

- ブライト500:上位500法人

- ネクストブライト1000:501位〜1,500位の法人

中小規模法人が積極的に健康経営に取り組むことで、地域内でも健康経営が拡大することが期待されています。認定基準は大規模法人部門より緩やかに設定されており、多くの企業が取り組みやすい内容です。

関連記事:ブライト500とは?認定要件やメリット・ポイントを解説

健康経営銘柄

健康経営銘柄は、経済産業省と東京証券取引所が共同で、上場企業の中からとくに優れた健康経営を実践している企業を選定する制度です。健康経営度調査の回答結果に基づき、原則として1業種につき1社が選ばれます。

主な選定基準は次の3つです。

- ①重大な法令違反などがない

- ②健康経営優良法人(大規模法人部門・ホワイト500)に認定されていること

- ③ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0% 以上、または直近3年連続で下降していないこと

ROEが⾼い、または、前年度も健康経営度調査に回答した企業は加点要素として評価されます。

関連記事:健康経営銘柄とは?選定のメリットや要件・申請の流れを解説

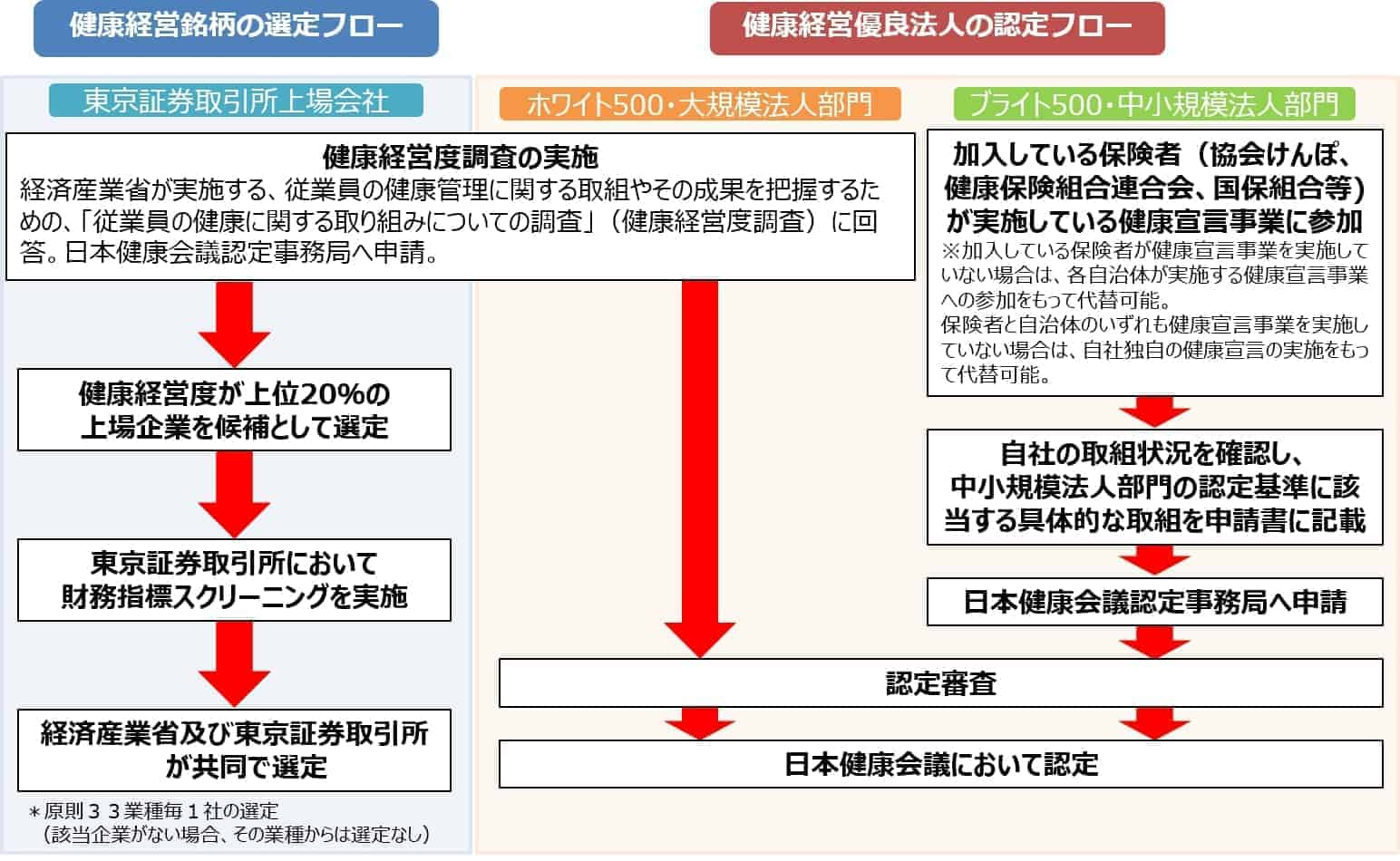

認定・選定の流れとスケジュール

健康経営優良法人や健康経営銘柄を目指すには、認定・選定までのスケジュールの把握が重要です。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin_shinsei.html)

健康経営銘柄の選定・健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定は健康経営度調査に回答した上で、日本健康会議認定事務局へ申請する必要があります。回答に基づく評価の結果、上位20%の上場企業が健康経営銘柄の選定候補となります。

健康経営優良法人(中小規模法人部門)は保険者が実施する健康宣言事業に参加し、自社の取り組み状況を回答した上で日本健康会議認定事務局へ申請します。

2026年度のスケジュールは以下のとおりです。

| 時期 | 健康経営銘柄 大規模法人部門 |

中小規模法人部門 |

|---|---|---|

| 2025 年 8 月 18 日〜 | 健康経営度調査 (締切:10 月 10 日) |

健康経営優良法人 認定申請 (締切:10 月 17 日) |

| 2025 年 11 月頃 | 請求書送付 | |

| 2025 年 12 月頃 | フィードバックシート速報送付 | — |

| 2025 年 12 月〜2026 年 1 月頃 | 振込期限 | |

| 2026 年 1 月〜2 月頃 | 審査期間 | |

| 2026 年 2 月頃 | 内定 | |

| 2026 年 3 月頃 | 認定法人・選定銘柄の発表 | |

| 2026 年 3 月以降 | フィードバックシート・評価結果送付 (中小規模法人部門はブライト 500 申請法人のみ) |

|

とくに健康経営銘柄・健康経営優良法人(大規模法人部門)で回答する「健康経営度調査」は項目が多く、時間がかかります。取り組みの状況によっては、社内体制の整備から始める必要もあるでしょう。申請期間は約2か月ありますが、早めに準備を進めることが重要です。

関連記事:【2026年度版】健康経営優良法人の変更点と認定取得のポイント

その他の認定制度

健康経営優良法人や健康経営銘柄以外にも、健康経営に関連する認定制度は多数存在します。ここでは、3つの認定制度をご紹介します。

健康企業宣言®(協会けんぽ)

健康づくりに取り組むことを宣言し、一定の成果を上げた企業が「健康優良企業」として認定される制度です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の各支部や健康保険組合が実施しています。

女性の健康経営アワード(女性の健康とメノポーズ協会)

女性特有の健康課題に対する支援や教育に優れた活動を行う個人や法人を表彰する制度です。2025年は5社が「推進賞」に選出されました。

大阪府健康づくりアワード(大阪府)

大阪府内で積極的に健康づくり活動を行う団体を大阪府が表彰する制度です。職場単位で参加する職場部門と、自治会や住民団体、企業で参加する地域部門があり、令和6年に第9回が実施されています。

健康経営への取り組み方法

健康経営の取り組み方法は下記のとおりです。

- ワーク・ライフ・バランスの推進

- 病気の治療と仕事の両立支援

- メンタルヘルス対策

- 長時間労働の防止

- 受動喫煙対策と禁煙支援

- 健康診断の受診率向上

- 特定保健指導の実施率向上

- 食生活の改善と運動習慣の定着

- 感染症予防対策

- 女性の健康保持・増進

- 従業員同士のコミュニケーション促進

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ワーク・ライフ・バランスの推進

従業員が仕事と私生活の調和を保ちながら健康的に働ける環境を整えることで、生産性向上や組織の活性化が期待できます。具体的には、長時間労働の抑制や有給休暇の取得促進に加え、テレワークやフレックスタイム制度の導入などがあります。

さらに、勤怠管理を強化して労働時間を適正に把握し、過重労働を防止することも重要です。また、管理職の評価基準に残業削減を加えることで、企業全体の意識向上を図ることができます。

病気の治療と仕事の両立支援

従業員の高齢化に伴い、慢性疾患を抱えながら働く人の増加が見込まれる中、病気治療と仕事を両立できる環境整備が求められています。そのためには、勤務時間の柔軟化や短時間勤務制度を導入し、通院や治療がしやすい体制を整えることが必要です。また、有給休暇を時間単位で取得できる制度や病気休暇を設けることで、治療を続けながら働ける環境が実現します。

さらに、産業医との連携による健康相談や復職支援を行うことで、従業員が安心して働き続けられる職場づくりが可能です。加えて、団体保険制度による治療費補助も有効な支援策の一つです。

メンタルヘルス対策

従業員のメンタルヘルス維持・向上には、ストレスチェックの実施や相談窓口設置など、組織的なサポート体制の整備が必要です。労働安全衛生法改正により2015年からストレスチェック制度が導入され、従業員50人以上の企業では実施が義務付けられています。

ストレスチェックだけでなく、管理職向け研修を行うことで、上司が部下のストレスサインに気付き、適切なフォローを行える環境が整えられます。また、外部機関と連携してストレスチェック結果を集団分析し、課題が可視化されることで、より効果的なメンタルヘルス対策が可能になります。

メンタルヘルス対策の一助となるよう、ウィーメックスではストレスチェックサービスを提供しています。ストレスチェック実施までの事務処理の効率化はもちろん、受検結果に合わせた動画を従業員ごとに提供、詳細な集団分析レポートの作成など、実施だけで終わらせずアフターケアまで含めたサポートが可能です。

Wemex ストレスチェック

関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説

長時間労働の防止

長時間労働を防ぐには、業務の適正な配分と勤務時間の管理を徹底することが重要です。まず、勤怠管理を強化し、自社の労働時間の実態を正確に把握することから始めましょう。長時間労働が常態化している部署や業務を特定し、業務の分担や効率化を進めることで負担の偏りを減らすことができます。

また、ノー残業デーの導入や定時退社の推奨など、企業文化として長時間労働を是としない意識を醸成することも大切です。

受動喫煙対策と禁煙支援

2020年4月1日に改正された健康増進法により、屋内での喫煙が原則禁止となり、企業には受動喫煙防止対策が求められています。従業員の健康を守るためには、職場での禁煙徹底や適切な喫煙スペースの設置が必要です。

また、禁煙外来治療費の補助や成功者へのインセンティブ制度などを導入することで、従業員の健康維持や医療費削減が期待できます。

さらに、社内イベントや健康セミナーを活用して喫煙リスクを周知し、喫煙率低下を促すことも有効です。

健康診断の受診率向上

健康経営優良法人認定要件には「従業員の健康診断実施(受診率実質100%)」があります。ここでいう「実質100% 」とは、休職者・育休者など健診対象外の従業員を除いた上で100% を達成することを指します。

受診率向上には未受診者への個別通知や職場での一斉検診が効果的です。また、受診時間を就業時間とみなすことで従業員が気兼ねなく受診できる環境を整えることも重要です。さらに、社内での受診環境整備やオンライン健康指導を導入することで受診率向上と健康管理定着につながります。

健康診断は実施準備の作業や当日の対応、未受診者や再検査者のアフターフォローなど、人事担当者の業務負担が大きくなりがちです。

ウィーメックスの健診代行サービスは、健診の手配から受診結果の回収・電子化、精算の代行までまとめてサポートいたします。健康診断に関わる業務を約90%削減できるため、人事担当者は健康経営に関わる他の業務に時間を使えます。

Wemex 健診代行

関連記事:健康診断は会社の義務!目的や内容・罰則について解説

特定保健指導の実施率向上

特定保健指導とは特定健康診断(特定健診)の結果、メタボリックシンドロームなど生活習慣病のリスクが高いと判断された従業員に行われる健康サポートです。指導対象となる従業員が生活習慣を改善できるよう、保健師や管理栄養士が支援します。

特定保健指導は実施率を高めることが重要です。対象者が指導を受けやすくなるよう、オンラインでの実施や健康診断当日の初回面談設定など、実施環境を整えましょう。

関連記事:特定保健指導の実施率向上に効く!対象者判定から実施まで効率化のポイント

食生活の改善と運動習慣の定着

食生活の改善や運動習慣の定着は、従業員の健康維持に欠かせません。従業員が取り組みやすくなるよう企業として支援しましょう。

健康経営度調査では、以下の取り組みを評価対象としています。

従業員参加型

従業員自身が活動に取り組む機会を提供する、または支援する取り組みです。食事や運動の内容を管理するアプリの提供、健康的な食事の調理イベントや日常的な運動の奨励イベントなどが該当します。

環境整備型

従業員が食生活を改善したり運動習慣を着けたりするのに適した環境を整える取り組みです。朝食や運動機会の提供、管理栄養士による相談窓口の設置、社員食堂やジムの設置などが当てはまります。

感染症予防対策

インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症が社内で流行すると、従業員の健康に影響があるだけでなく、事業運営にも支障が生じます。従業員が安心して働けるよう、企業として予防の対策に取り組むことが重要です。

健康経営度調査では、以下の取り組みが加点対象とされています。

- 予防接種の社内実施

- 予防接種の費用補助(一部負担を含む)

- 予防接種を受ける際の制度的配慮(有給の特別休暇付与など)

- 感染症を発症した者への有給の特別休暇付与

- 麻しん・風しん等の感染症抗体検査の実施

- 感染拡大時の事業継続計画の策定

- 海外渡航者に対する予防接種や予防内服等の準備

- 海外渡航者に対する教育の実施や緊急搬送体制の整備

- 感染症のワクチンに関する教育・研修の実施

- 職場の環境整備(換気設備の整備や換気ルールの導入など)

月経周期に伴う心身の変化、女性の更年期症状や更年期障害、婦人科系がんなど、女性には特有の健康課題があります。男性の従業員が多い職場の場合、女性特有の健康課題を正しく理解できておらず、職場全体での取り組みが不十分なケースもあるでしょう。

女性が働きやすい環境をつくるには、以下のような取り組みが有効です。

| 目的 | 施策 |

|---|---|

| 女性特有の健康課題に対する支援 |

|

| 職場全体の理解促進 |

|

従業員同士のコミュニケーション促進

従業員同士のコミュニケーションが活発だと精神的な負担が減り、従業員同士で情報共有もしやすくなるため、業務の生産性にもプラスに働きます。コミュニケーションを促進するための従業員参加型と環境整備型の取り組みをそれぞれご紹介します。

| 従業員参加型 |

|

|---|---|

| 環境整備型 |

|

健康経営の始め方と実践の流れ

健康経営を実践するためには組織として課題を把握し、対策に取り組むことが重要です。これから健康経営に取り組んでいく場合に何から始めれば良いか、準備から評価までの流れを解説します。

1. 加入している保険者への相談

本格的に健康経営に取り組む前に、まず自社が加入している健康保険組合に相談しましょう。

多くの保険者は「健康企業宣言®」などの事業を実施しており、健康経営に取り組む企業を支援するプログラムを用意しています。プログラムの内容や参加方法などを確認し、サポートを受けると効果的です。

なお、健康経営優良法人の中小規模法人部門で認定を目指す場合は、加入する保険者の健康企業宣言事業への参加が必須条件です(大規模法人部門は対象外)。エントリー方法や必要な書類、利用できる支援策などを確認し、漏れなく申請を行いましょう。

2. 健康宣言と組織体制の構築

保険者へ相談したあとは、企業として従業員の健康づくりに取り組むことを社内外に公表する「健康宣言」を実施します。

企業のウェブサイトや社内向けのお知らせに宣言を掲示し、経営課題として健康経営を捉えている姿勢を明文化しましょう。社内外への宣言により、従業員の健康意識を高める効果も期待できます。

宣言後は健康経営推進のための組織体制を構築します。人事部門に「健康づくり担当者」を置いたり、部署横断のプロジェクトチームを設置したりするなど、組織全体で健康経営を進めるための体制を整えましょう。

担当者やプロジェクトチームのメンバーは、従業員の中で健康に関心が高い人や調整能力が高い人を任命すれば、健康経営を進めやすくなります。

3. 健康課題の把握から計画策定・評価まで

健康経営を効果的に進めるには、自社の健康課題の把握が欠かせません。健康診断の結果やストレスチェックの集団分析データ、従業員へのアンケートなどを活用し、以下の項目をチェックしましょう。

- 健診受診率、有所見者率

- ストレスチェックの高ストレス者率

- 残業時間、有給休暇取得率

- 従業員の食生活・運動・喫煙状況

チェック項目から取り組むべき健康課題を明らかにして、具体的な目標と改善計画を立てましょう。定期健診の受診率100%など、法令義務の遵守に関するものが最優先項目です。施策の実行後は効果を測定・評価し、次の計画に活かしましょう。

健康経営推進の課題と今後の展望

健康経営は社会的に広まりつつありますが、歴史が比較的浅く、まだ道半ばです。推進にあたって課題も存在するため、今後の展望とあわせて確認しましょう。

社内定着の難しさと企業文化の醸成

健康経営は一時的な取り組みではなく、継続が必要な経営課題です。しかし経営層の関心が薄れたり、従業員の参加意欲が低下したりして、取り組みが形骸化するケースが多々あります。

健康経営を継続するためには、企業の健康風土の醸成が重要です。企業の健康風土とは、企業特有の健康に対する考え方や行動などを指します。

最新の健康経営ガイドブックによると、企業の健康風土は人的資本や社会関係資本の形成・蓄積に大きく影響します。経営層の強いリーダーシップや推進担当者の熱意、活発なコミュニケーションを通じて、健康経営を企業文化として根付かせることが大切です。

健康指標およびKGI・KPI設定の課題

取り組みの成果がわかりにくい点も、健康経営が進まない原因です。施策の効果を客観的に分析するには、以下の指標を具体的で実現可能な目標として設定することが重要になります。

| 健康指標 | 離職率や健康診断の受診率など、従業員の健康状態を測る基準となる数値 |

|---|---|

| KGI (重要目標達成指標) |

目標の達成状況を可視化するための確認指標 |

| KPI (重要業績評価指標) |

健康経営の進捗や効果を可視化し評価するための指標 |

とくにKPIは施策の取り組み状況に関する指標、従業員の意識変容や行動変容に関する指標、健康関連の最終的な目標指標をそれぞれ分けて設定することが効果的です。

なお、健康経営度調査ではKGIやKPIの設定・進捗状況の発信が評価対象となっており、情報開示の取り組みも重要視されています。

PHRおよびデジタル技術・AIの活用

PHR(Personal Health Record)とは、生涯にわたる個人の医療や健康に関する情報データのことです。今後はデジタル技術の活用により、健康経営により取り組みやすくなるでしょう。

ウェアラブル端末や健康管理アプリを使えば、従業員は日々の歩数や睡眠時間などのデータを手軽に記録・管理できます。集めたデータや健康診断の結果をAIに分析させることで、過労・メンタルヘルス悪化による健康リスクの予測や、個々人に合った支援策の提案も可能です。

企業は従業員の健康データを分析し、より効果的な健康支援策の立案もできます。ただしPHRは要配慮個人情報を含むため、収集・利用にあたって従業員の同意を得るなど、取り扱いには十分注意しましょう。

企業と保険者の連携(コラボヘルス)

コラボヘルスとは企業と健康保険組合などの保険者が連携して、従業員やその家族など、加入者の健康づくりを進める取り組みのことです。職場環境を整備する企業と保健事業を行う保険者が協力することで、よりいっそう健康経営を進められます。

保険者が持つ診療報酬明細(レセプト)や健診データを、企業が持つ勤怠情報などと組み合わせると、より詳細な健康課題の分析が可能になるでしょう。

禁煙治療費の補助など、保険者は健康経営推進の支援策も実施しています。企業と保険者がそれぞれの役割を果たしつつ、一体となってPDCAサイクルを回すことで、効率的に健康経営を推進できるでしょう。

健康経営と人的資本経営の統合的推進

人的資本経営とは、人材の価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業の価値向上を目指す経営の考え方です。とくに従業員の健康は人材の力を発揮する前提条件であり、健康経営は人的資本経営を実現する基盤として位置づけられます。

健康経営への投資を通じて従業員のエンゲージメントや生産性を高めることで、人的資本や企業全体の価値向上につながります。

健康経営と人的資本経営を進めるには、健康経営の進め方を見える化した健康経営戦略マップの活用が有効です。マップに基づき取り組みを進め、健康投資の効果をステークホルダーへ開示することで、社内外へのアピールにつながります。

まとめ

健康経営は、従業員の健康管理を経営戦略に組み込むことで、企業の生産性向上や離職率低下、社会的信頼の獲得につながる重要な取り組みです。ワーク・ライフ・バランスの推進やメンタルヘルス対策、健康診断の受診促進などを実践することで、従業員の健康意識を高め、企業価値を向上させることが可能です。

健康経営を推進するには、従業員の健康管理だけでなく、関連業務の効率化も欠かせません。健康診断の運用設計から申し込み、結果の回収までを一括代行するサービスを活用すれば、企業の健康診断に関する業務負担を軽減できます。

さらに、一人ひとりの健康状態に応じた情報をオーダーメイドで提供するサービスを導入することで、従業員の健康意識を向上させることが可能です。

健康経営の推進には、従業員の健康意識向上と健康診断の効率的な運用が不可欠です。その両面を支援するのが、「Wemex 健診レポート」と「Wemex 健診代行」です。

「Wemex 健診レポート」は、一人ひとりに最適化された健康情報を提供し、受診意欲向上や生活習慣改善を促します。一方、「Wemex 健診代行」は、健康診断に関わる煩雑な事務作業を一括代行し、企業や健康保険組合の負担軽減に貢献します。興味のある方は下記リンクよりご覧ください。

- ※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

- ※「健康企業宣言」は全国健康保険協会(協会けんぽ)の登録商標です。

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

-

健康経営 人事・総務

【最新法令対応】健康診断実施業務ガイドブック2025年改正に基づく電子申請義務化対応を解説

-

健康経営 人事・総務

【2026年度版】健康経営優良法人認定に向けた対策ガイド

-

健康経営 人事・総務

若手社員の不調と早期離職を防ぐメンタルヘルスケア実践ガイド

-

健康経営 人事・総務

中小企業向け 一から学ぶ“ハラスメント”

-

健康経営 人事・総務

中小企業向け 従業員を守る!メンタルヘルス基本対策ガイド

-

健康経営 人事・総務

従業員のメンタル不調~要因と対策~

-

健康経営 人事・総務

法令遵守【チェックリスト付き】健康診断について知るべきこと

-

健康経営 人事・総務

健康経営を促進する健康診断業務効率化のポイント