目次

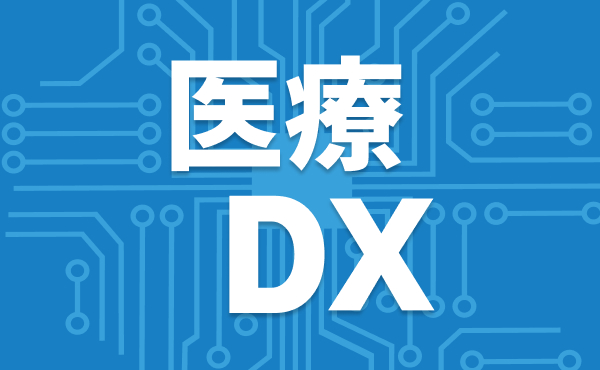

医療DXとは

医療DXとは、医療分野においてデジタル技術を活用し、患者さんの利便性向上と医療従事者の業務効率化を実現する取り組みです。厚生労働省が推進する医療DXでは、9つの重要な施策が設定されており、現在段階的に導入が進められています。

【厚生労働省が推進する医療DXの施策】

- オンライン資格確認の導入

- 電子カルテ情報共有サービス

- 標準型電子カルテシステム

- 電子処方箋

- 医療費助成のオンライン資格確認

- 予防接種事務のデジタル化

- 介護情報基盤の構築

- 医療等情報の二次利用

- 診療報酬改定DX

今後、2026年度の診療報酬改定でも推進に必要な内容が盛り込まれると予想されます。定期的に情報を収集して対応準備を進めましょう。診療報酬改定に関する情報は、以下のページにまとまっているため、ご活用ください。

参考記事:【2026年度診療報酬改定】全体像と医療現場への影響を解説

医療DX令和ビジョン2030とは

医療DX令和ビジョン2030とは、医療分野における情報の根本的な課題を解決するための以下3つの取り組みを指します。

- 「全国医療情報プラットフォーム」の創設

- 電子カルテ情報の標準化

- 診療報酬改定DX

それぞれの内容について、詳しくみていきましょう。

「全国医療情報プラットフォーム」の創設

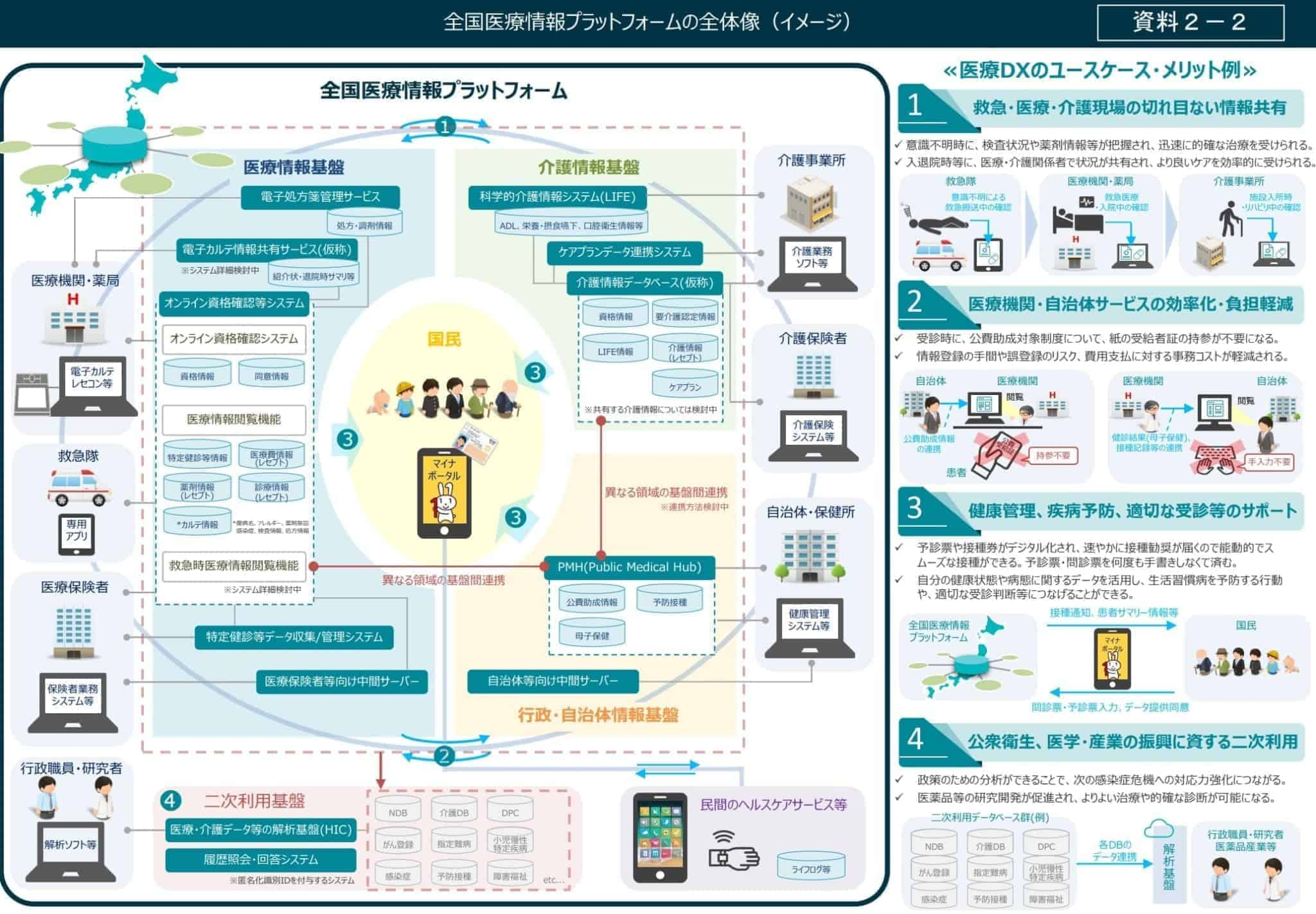

全国医療情報プラットフォームとは、電子カルテ情報・予防接種情報・レセプト情報・介護情報など、広範囲の医療データをリアルタイムで共有できる状態を目指すものです。

出典:厚生労働省「全国医療情報プラットフォームの概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001332014.pdf)

具体的には、患者さんが別の医療機関を受診した際に、過去の診療履歴や検査結果、処方薬の情報などを受診先の医師が確認できるようになります。重複検査の削減や薬の相互作用の回避、緊急時の迅速な対応が期待されます。

電子カルテ情報の標準化

電子カルテ情報の標準化とは、医療機関ごとに異なる電子カルテシステムのデータを統一し、情報共有や連携を可能にするものです。標準化が進めば、システムの導入や移行がスムーズになりコストや手間の軽減も期待されます。

電子カルテ情報の標準化に関する詳細な内容については、以下の記事でより詳しく説明しているため、あわせてご参照ください。

参考記事:電子カルテ標準化の今後を解説!対応のポイントとは?

診療報酬改定DX

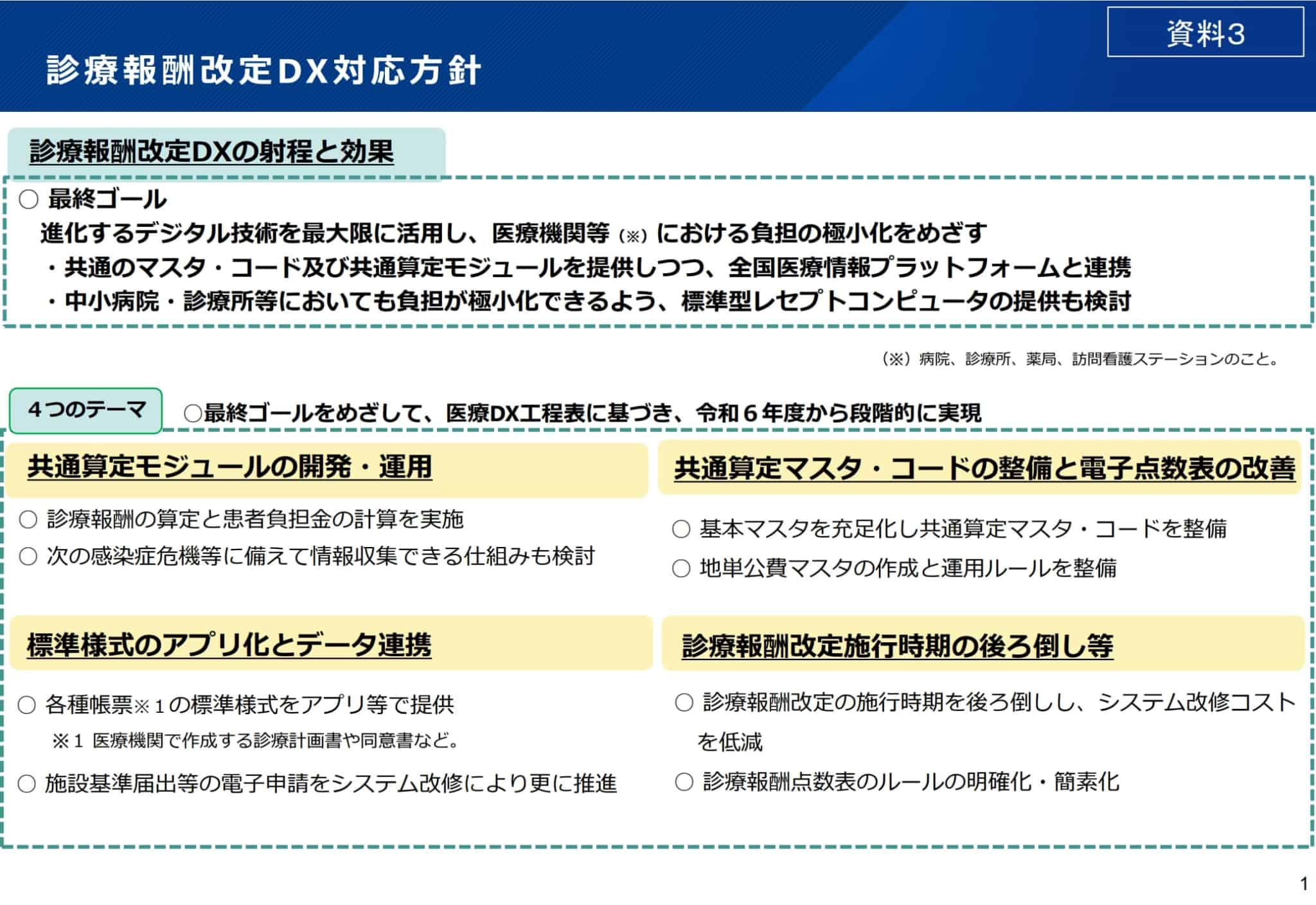

診療報酬改定DXとは、2年に一度行われる診療報酬改定に伴う医療機関等への事務負担軽減を目指すものです。

具体的には、電子カルテシステムやレセプトコンピューターに使うマスタ・コードを共通のもの(共通算定モジュール)で普及させ、診療報酬の算定業務をどの医療機関でも標準化して負担を軽減させる狙いがあります。

出典:厚生労働省「診療報酬改定DX対応方針」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001140175.pdf)

厚生労働省の診療報酬改定DX対応方針では、2026年度から共通算定モジュールの提供と段階的な拡大が予定されており、医療機関の事務コスト削減と正確性向上が期待されています。

医療DXの方向性

医療DXの方向性のなかで医療機関が注目すべきは、2026年度診療報酬改定に向けた「医療DX推進体制整備加算」の算定要件見直しです。本加算を通じて、医療DXでの具体的な対応内容や準備すべきものが見えてきます。

主要な対応項目は以下のとおりです。

- マイナ保険証への対応

- 電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋への対応

- オンプレミス型電子カルテからクラウド型電子カルテへの移行準備など

診療報酬の設計を通じて段階的に義務化される内容も出てくると予想されるため、現状維持ではなく変化に対応できる柔軟性が求められるでしょう。

診療報酬改定に関する内容は以下のページでもまとめているため、情報収集の際にお役立てください。

参考記事:【2026年度診療報酬改定】全体像と医療現場への影響を解説

医療DXに取り組むと得られるメリット

医療DXに取り組むと、医療機関は実務面と経営面の両方で大きなメリットを得られます。ここからは、具体的なメリットの内容を解説します。

業務効率化と質の向上

医療DXによるメリットの1つ目は、業務効率化と医療の質向上の実現です。代表的な例として電子カルテの活用があり、テンプレートや定型文を使用することで診療記録が正確かつ漏れなく作成できるようになります。

また、マイナ保険証や電子カルテ情報標準化への対応により、医療機関間での情報連携がさらにスムーズになると予想されます。患者さんの待ち時間が大幅に短縮され、スタッフの負担も軽減されるでしょう。

結果として、患者満足度の向上と働きやすい環境づくりが両立できます。

経営改善・コストの削減

業務効率化と医療の質向上は、直接的に経営改善につながる重要な要素です。患者さんの待ち時間短縮や診療の質向上により患者満足度が高まるため、口コミや紹介による新規患者さんの獲得や既存患者さんのリピート率向上が期待できます。

そのほか、医療DXによるコスト削減効果として、診療情報提供書の作成・受け渡し業務の自動化があります。従来は医師や事務スタッフが手作業で行っていた書類作成や郵送業務が不要になり、人件費と郵送費の削減が可能です。

医療DXに向けた課題

医療DXには多くのメリットがある一方で、導入にあたって医療機関が直面する課題もあります。具体的な内容を確認してきましょう。

デジタル格差への対応

進化するデジタル技術による利便性は、使いこなせない場合にはメリットとして感じにくく、導入効果を十分に発揮できません。

たとえば、院内スタッフに対しては新しいシステムの操作方法だけでなく、医療DXの意義や患者さん側のメリットについても理解を深める研修が必要です。一方、患者さんに対してはマイナ保険証の利用方法やオンライン診療の仕組みなど、新しいサービスを理解してもらいやすくする工夫が求められます。

デジタル格差を解消するため、すべての患者さんが医療DXの恩恵を受けられる環境整備がこれから医療機関に課せられる責務といえます。

セキュリティ管理と対策

患者さんの診療情報は極めて機密性が高く、適切なセキュリティ管理が医療DXの導入・推進の前提条件です。昨今、医療機関を標的にしたハッキングやウイルスなどのサイバー攻撃が散見されます。院内の情報を守るため、継続的なセキュリティ対策の実施が必須です。

具体策として厚生労働省では「令和7年度版医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル」を公表しており、医療機関で実施すべき具体的な対策項目が詳細に示されています。

チェックリストを活用して自院のセキュリティ体制を点検し、不足部分を補強する取り組みが衰退しない工夫を施しましょう。

出典:厚生労働省「令和7年度版医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001450189.pdf)

導入コストの準備

電子カルテシステムの更新やクラウド移行、セキュリティ対策の強化など、医療DXに対応するための資金が必要になるため、計画的な準備が必要です。

国は医療DXの推進を支援するため、IT導入補助金をはじめとする各種補助金制度を用意しています。補助金の申請には一定の条件や手続きを要するため、内容を確認し、申請スケジュールにあわせて準備を進めましょう。

補助金情報については以下のページにまとまっているため、導入計画の参考としてご活用ください。

参考ページ:補助金・助成金のご紹介(電子カルテ・レセコン・電子薬歴の導入の方へ)

既存システムのアップデート・連携

医療DXに対応するためには、既存システムのアップデートや連携の見直しが不可欠です。作業はシステムベンダーとの共同作業となるため、計画的に進めなければ診療に影響を及ぼすかもしれません。

スムーズに進行するためには、以下の内容を考慮しましょう。

- アップデート計画の立案

- テスト環境での検証

- 段階的な移行作業

- バックアップ体制の構築

とくに、テスト環境での検証を丁寧に進めることで、本稼働時のトラブルをある程度防止できます。また、万が一の障害に備えてデータのバックアップをとっておくと、診療の継続性に役立ちます。

システム移行期間中は、スタッフへの操作説明や患者さんへの事前告知も必要となるため、余裕をもったスケジュール設定と準備、周知が大切です。

各医療機関での具体的な進め方

ここからは、医療DXの概要やメリットを踏まえたうえで、実際にどのように進めればよいのか、4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:現状の課題を洗い出し優先順位をつける

スムーズな医療DX導入のためには、まず現状分析から始めます。限られた予算と人材を効果的に活用するため、客観的なデータに基づく優先順位の設定が必要です。

客観的なデータ分析の項目例は以下です。

- 残業時間の多い業務やスタッフの特定

- インシデント・アクシデントの発生頻度の把握

- 患者さんからのクレーム内容分析

- アナログ業務の洗い出し

また、多角的な視点での課題抽出も欠かせません。以下のように異なる視点からの課題を整理すると抜け漏れのない対応が可能です。

- 経営層:収益性と運営効率

- 現場スタッフ:業務負担

- システム管理者:セキュリティと運用面

- 患者さん:利便性

関係者の意見をもとに、主観ではなく緊急性や重要性、実現の可能性を考慮した優先順位で最終決定します。また、オンライン診療システムの進化やAI問診の普及など、外部環境の変化に応じた定期的な見直しも必要です。

ステップ2:課題解決のためのソリューションを選ぶ

現状の課題を明確にしたうえで、最適な医療DXソリューションを選定します。課題解決に適したツールの導入により、業務改善がもたらす効果を最大化できます。

具体的には、下表のように業務面と患者サービス面での区分が可能です。

| 課題 | ソリューション例 | 考えられるメリット |

|---|---|---|

| 事務作業の改善 |

|

|

| 患者サービスの向上 |

|

|

ソリューション選定では複数のベンダーから見積もりを取得し、機能・操作性・費用対効果・保守体制を踏まえた総合的な評価が重要です。

ステップ3:スタッフへの説明と教育

院内で医療DXの浸透を成功させるためには、スタッフの理解と協力が不可欠です。システム変更への不安や抵抗は自然な反応です。変更の目的と期待される効果を明確に伝え、業務効率化や負担軽減などスタッフ目線でもたらされるメリットを具体的に説明しましょう。

説明内容を後からでも確認しやすいように、マニュアルやeラーニング教材の準備、個別のサポート対応などがあるとスタッフも安心できます。

ステップ4:段階的な導入と効果測定

医療DXの導入を進める際は、まとめて取り掛かるのではなく、段階的に進める必要があります。なぜなら、大規模なシステムトラブルを防ぎ、スタッフの負担を最小限におさえられるためです。

たとえば、予約システムを導入する場合、診療時間の枠をシステム化するところから始め、運用になれてきた段階で自院の利便性向上に寄与しうるオプションの追加を検討するイメージです。あわせて、個人情報の取り扱いに変更がある場合は、院内掲示や配布物で患者さんへ周知を図ります。

システムは導入後の効果測定までで1セットです。定量・定性の両面から実施し、業務時間の短縮や待ち時間の減少など数値で把握できる指標に加え、スタッフや患者さんへのヒアリングから現場の実感も収集します。

医療DXの具体例

医療DXの実際の導入事例として、7つのクリニックを展開する医療法人社団こころみグループの八丈島巡回診療所における取り組みをご紹介します。

同診療所では、対面診療に加えて川崎市や東京都内に在籍する医師によるオンライン診療を実施するため、クラウド型電子カルテ「Medicomクラウドカルテ」を導入しました。

導入により、院外からのリモート接続ではなく、どこからでも電子カルテにアクセスできる環境を実現しています。八丈島といった地理的制約があるなかでも、本土の医師が診療に参加できるシステムを構築したため、患者さんにより質の高い医療サービスを提供できるようになりました。

導入の詳細な経緯や効果についてはインタビュー記事で詳しく紹介しているため、参考情報としてご活用ください。

インタビュー記事はこちらから:田町三田こころみクリニック 八丈島巡回診療所(東京都八丈島)様 | 導入事例「診療所編」

まとめ

医療DXは従来進展が遅いとされてきましたが、2025年から具体的な動きが活発化しており、医療機関での対応が急務となっています。とくに2026年度の診療報酬改定では、医療DXに関する内容が大幅に変更されると予想されており、早期の準備が重要です。

医療DXを院内へスムーズに導入するためには、現状分析から始まり適切なソリューション選定、段階的導入といった計画的なアプローチが欠かせません。また、定期的な情報収集により制度変更や技術進歩に適切に対応するのが、医療機関の持続的な発展につながります。

診療報酬改定に関する最新情報については、以下の特集ページで確認できるため、継続的な情報収集にお役立てください。

特集ページはこちらから:【2026年度診療報酬改定】全体像と医療現場への影響を解説

著者情報

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

-

クリニック経営 医師 事務長

【2026年度診療報酬改定】戦略的加算取得のための医療DX―データ活用が変える加算運用―

-

クリニック経営 医師 事務長

課税所得2,000万円が分岐点? 医療法人化の判断ガイド

-

クリニック経営 医師 事務長

データに基づくかかりつけ患者増加のための実践ガイド

-

クリニック経営 医師 事務長

レセプト請求ガイド 返戻・査定を減らすためのレセプト請求の攻略

-

クリニック経営 医師 事務長

事例から見る「トラブルを少なくする労務管理のコツ」

-

クリニック経営 医師 事務長

新型コロナウイルスのクリニック経営への影響

-

クリニック経営 医師 事務長

ニューノーマルで求められる外来環境の作り方