#機器選定ポイント #事業計画 #業務効率化 #レセプトの悩み #紙カルテの電子化 #システム入替

目次

電子カルテにAIで何ができるのか

診断支援や画像解析など、医療現場でのAI活用はさまざまな形で進んでいます。そこで、2025年9月時点で実用化されている電子カルテ関連のAI機能4点を紹介します。

文書作成

カルテの記載内容から、AIがサマリーの下書きを作成する機能などが挙げられます。診断名や症状、治療経過などを自動で整理しサマリーのベースとなる文章を生成するものです。同様の仕組みで紹介状の下書きを作成する機能も含まれます。

ゼロから作成する場合よりも時間を削減できるほか、重要項目の記載漏れを防ぐ観点で質の向上にも寄与するといえます。

なお、作成された内容は必ず医師の確認・修正のうえ、承認する運用が基本です。

算定業務の効率化

レセプトチェックにAIを活用すると、複雑な算定ルールを覚えなくとも算定漏れやミスを自動で見つけてくれます。具体的には、診療行為や投薬内容から適切な診療報酬点数を提案してもらえるものです。

とくに、医事一体型電子カルテであれば、診療情報と医事情報が1つの画面で完結するため、別々の画面を見に行く手間がかかりません。

複雑なケースは人の判断も必要ですが、日常的な算定業務に関しては効率化できるのはメリットといえます。

問診支援

患者さんが自宅でスマートフォンから問診表を入力し、連携した電子カルテに自動反映されるシステムです。AIが入力された問診内容から、追加の質問例や病名候補などを提案してくれます。待ち時間短縮につながるため、双方にとってのメリットとなるでしょう。

診療情報収集・負担軽減

過去のカルテデータから検査項目や処方薬の候補を提案するシステムや、音声認識でカルテを記載するシステムもあります。

カルテの中に埋まっている情報を探す手間や、入力する時間の削減につながるため、患者さんに向き合う時間を増やせます。

負担を減らしながら、患者サービスの向上に貢献する医師の味方といえるでしょう。

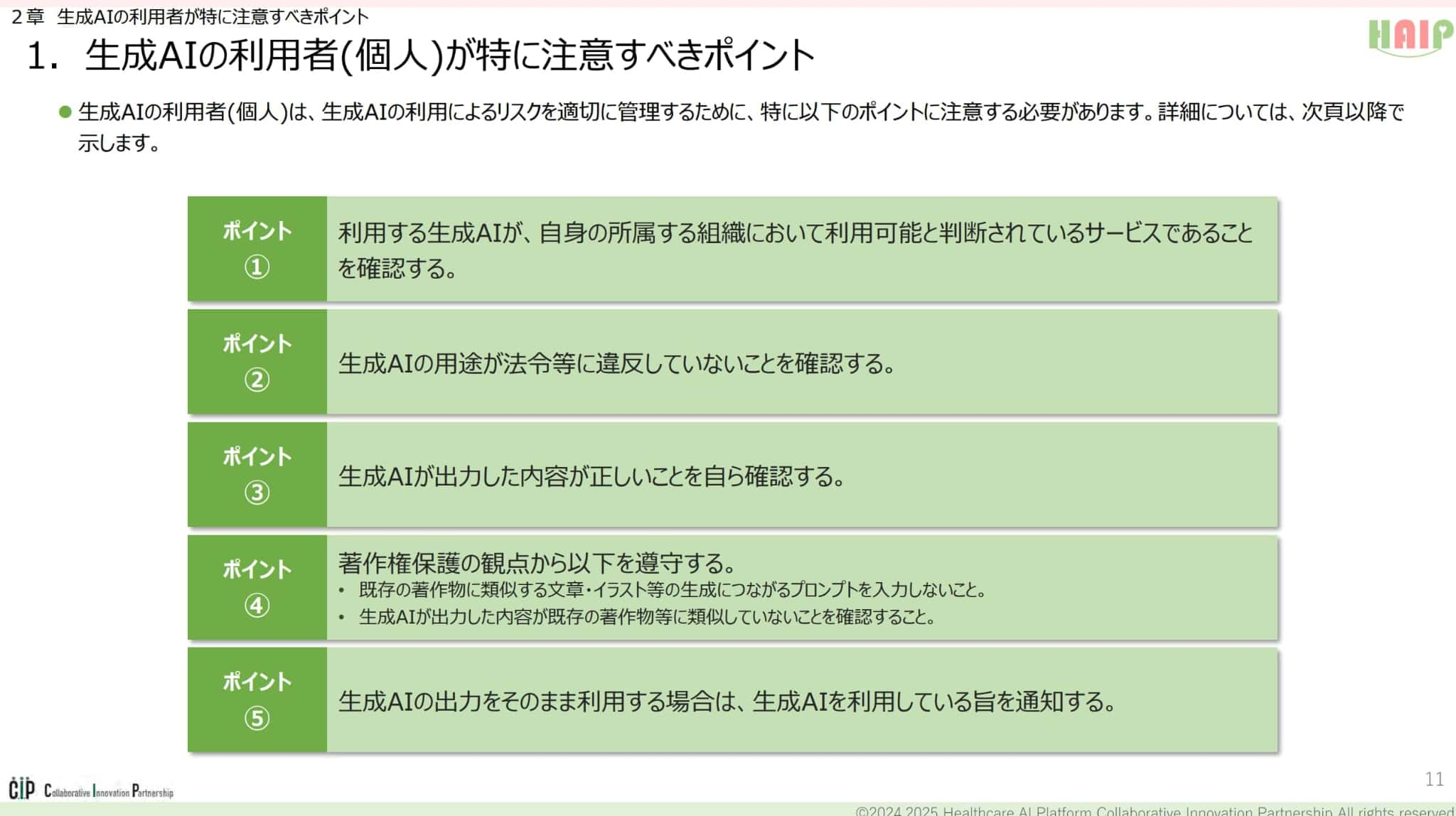

AIを利用するうえで知っておきたいガイドライン

利便性の高さが魅力のAIですが、医療現場で使うには守るべきルールがあります。「医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドライン(第2版)」には、安全にAIを使うための指針がまとめられています。

とくに、おさえておきたいポイントは以下の5つです。

出典:「医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドライン(第2版)P11」(https://haip-cip.org/assets/documents/nr_20241002_02.pdf)

生成AIの扱いに慣れてくると、いつの間にかルールから逸脱してしまうケースは少なくありません。あくまでも、利用者の負担軽減をサポートするツールであることを念頭に置いて活用しましょう。

AI自動算定機能が使える医事一体型電子カルテの紹介

ここでは、AI機能を有する医事一体型電子カルテをご紹介します。

ウィーメックスの医事一体型電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」と「Medicom クラウドカルテ」では、AI自動算定機能を搭載しており、カルテ記載から会計までの流れをスムーズに整えます。

診療内容を入力すると同時にAIが適切な診療報酬点数を自動で提案し、算定漏れやミス防止が可能です。医事一体型のため、診療情報と医事情報が分散せず、画面の切り替えや重複入力が不要な点はメリットといえるでしょう。

「Medicom クラウドカルテ」を導入された、こころみクリニック様からはレセプト業務の自動化に評価の声をいただいております。

こころみクリニック様の導入事例はこちら:田町三田こころみクリニック 八丈島巡回診療所(東京都八丈島)様 | 導入事例「診療所編」

詳細な機能や導入方法については、以下の製品ページもご覧ください。

Medicom クラウドカルテの詳細はこちら:クリニック向けクラウド型電子カルテシステム Medicom クラウドカルテ

Medicom-HRf Hybrid Cloudの詳細はこちら:クラウド活用型電子カルテシステム(医事一体型)Medicom-HRf Hybrid Cloud

まとめ

電子カルテとAIの組み合わせは、文書作成の自動化や算定業務の効率化など、医療現場の業務負担を大幅に軽減できます。ただし、AI活用には適切なガイドラインに従った運用が不可欠であり、最終判断と責任は医師が負う必要があります。

医療DX推進により医療現場でのAI活用は今後さらに進展するでしょう。まずは自院の業務課題を整理し、適切なAI機能をシステムの検討から始めてみてはいかがでしょうか。