在宅自己注射指導管理料算定のポイントを具体例付きで解説!

在宅自己注射指導管理料の算定にあたり「具体的にどのような患者さんに算定できるのか」「加算の種類や要件が複雑でよくわからない」と壁にぶつかっている医療従事者は多いのではないでしょうか。適切な算定を行わなければ、査定や返戻のリスクが高まり、診療報酬の減額につながる可能性があります。本記事では、在宅自己注射指導管理料の算定要件から各種加算の詳細、算定時の注意点まで詳しく解説します。※本記事の内容は、2025年8月末時点の情報に基づき記載しております。

※本内容は公開日時点の情報です

#開業直後の悩み #業務効率化 #レセプトの悩み #紙カルテの電子化

目次

在宅自己注射指導管理料の算定要件と含まれる加算点数

在宅自己注射指導管理料は、外来患者さんに対して自己注射の指導管理を行った場合に月1回算定できる診療報酬です。ただし、外来化学療法加算を算定している患者さんは算定できません。

本管理料には複数の加算があり、患者さんの状態や治療内容に応じて適切に算定すると診療の質と診療報酬の向上につながります。

具体的な加算は以下の5つです。

- 導入初期加算

- バイオ後続品導入初期加算

- 血糖自己測定器加算

- 注入器加算

- 注入器用注射針加算

なお、オンラインで本点数に関する指導管理を行った場合、基本点数が異なるため算定時は注意が必要です。各加算の詳細について以下で解説します。

導入初期加算

導入初期加算は、新たに在宅自己注射を開始した患者さんに対して3か月間に限り、月1回算定できる加算です。基本的に導入から3か月間の算定となりますが、処方内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定が可能です。

処方内容の変更とは、注射薬の種類や用量の変更が該当します。たとえば、インスリン製剤の種類を変更した場合や、成長ホルモン製剤から別の製剤に変更した場合などが対象です。

算定対象期間が限定されているため、導入時期と算定タイミングの管理が求められます。

バイオ後続品導入初期加算

バイオ後続品導入初期加算は、バイオ後続品に関する説明を行い、実際にバイオ後続品を使用した患者さんに対して3か月間に限り、月1回算定できる加算です。

対象となる注射薬の代表例は、以下のとおりです。

※項目多数のため、別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び 注入器用注射針加算に規定する注射薬から抜粋して記載

- インスリン製剤

- ヒト成長ホルモン剤

- エタネルセプト製剤

- テリパラチド製剤

- アダリムマブ製剤

- リツキシマブ製剤

- トラスツズマブ製剤

- ベバシズマブ製剤

- インフリキシマブ製剤

- アガルシダーゼベータ製剤

- ラニビズマブ製剤

出典:厚生労働省「在宅自己注射指導管理料の対象薬剤である医薬品の バイオ後続品の取扱いについて(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001167654.pdf)

とくに内科やリウマチ科、消化器内科の医師は関わる機会が多いでしょう。バイオ後続品の使用により医療費削減効果が期待できるため、患者さんへの適切な説明と導入支援を評価した制度です。

算定時は対象薬剤であることを確認し、適切な説明を行った記録を残すこと、算定期間開始時期を把握しやすくする運用が重要です。

血糖自己測定器加算

血糖自己測定器加算は、外来の糖尿病患者さんに対して血糖自己測定に基づく指導のため自己測定器を使用した場合に、3か月に3回算定できる加算です。

1か月の自己測定回数に応じて点数が分岐しますが、算定対象患者さんは、以下のとおりです。

- インスリン製剤またはヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者さん

- 1型糖尿病患者さんや膵全摘後でインスリン製剤の自己注射を行っている患者さん

- 12歳未満の小児低血糖症の患者さん

- 妊娠中の糖尿病患者さんまたは妊娠糖尿病患者さん

参考:今日の臨床サポート「C150 血糖自己測定器加算」(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_2_2_2/c150.html)

算定時は患者さんの病態と使用薬剤を確認し、測定器の使用実態をカルテに記録する必要があります。

注入器加算

注入器加算は、注入器を処方した場合に算定可能な加算です。ポイントは、注入器の使用のみでは算定できず、必ず処方が必要な点です。なお、針付き一体型製剤を処方した場合は、加算の対象外です。

算定時は、注入器の種類や使用方法について患者さんへの十分な説明を行い、後から説明内容や処方内容が確認できるようなカルテを記載しましょう。

注入器用注射針加算

注入器用注射針加算は、自己注射を行っている外来患者さんに注入器用の注射針を処方した場合に算定可能な加算です。ただし、針付き一体型製剤や針無圧力注射器を処方した場合は算定できません。

1型糖尿病または血友病の患者さんに対して注射針を処方した場合、レセプト(診療報酬明細書)の摘要欄にどちらに該当するかの記載が必要です。

【適用欄記載事項】

- 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合

- 血友病で自己注射が必要な場合

参考:今日の臨床サポート「C153 注入器用注射針加算」(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_2_2_2/c153.html)

在宅自己注射指導管理料を算定できる患者さんとは

本管理料を算定できるのは、在宅で継続的に自己注射が必要な慢性疾患の患者さんです。算定にあたり、自己注射の手技内容や手技の際に発生する廃棄物の処理方法などを指導する必要があります。指導内容をもとに自己管理できる患者さんかどうかは、診療を通じて確認しておきましょう。

糖尿病や血友病など対象疾患は複数ですが、いずれの患者さんであっても、算定の必要性と適応をカルテやレセプトから明確に判断できるよう、詳細な記録を残すことが重要です。

それでは、どのような点に注意して記録を残すべきなのかについて、次の見出しで解説します。

点数は2年に1度の診療報酬改定で見直されるため、常に最新の情報を把握し院内の体制を確認する必要があります。

実際に算定する際の工夫と注意点

在宅自己注射指導管理料を適切に算定するためには、単に要件を満たすだけでなく、記録の管理や他の診療報酬との切り分けが可能な運用が重要です。患者さんへの指導内容が算定要件になっている診療報酬は行政指導で指摘されやすいため、平時からの正しい運用が功を奏します。

3つの具体策について以下より解説します。

算定要件を満たしていることを証明する記録を残す

算定要件を満たしていることを証明するためには、指導内容や管理内容のカルテ記載が必要です。

具体的な記載内容の項目は以下です。

- 患者さんの自己注射の状況

- 注射手技の指導内容

- 副作用や注射部位の観察結果

- 血糖値等の検査結果に基づく指導内容

たとえば、下記のように現状と指導内容をカルテに残すイメージです。

| カルテ記載欄 | 記載内容 |

|---|---|

| O欄(Object) |

|

| A欄(Assessment) | 注射部位ローテーション指導、食事指導要する |

| P欄(Plan) | 注射部位ローテーション指導、食事指導実施し、目標値達成目指す |

電子カルテのテンプレート機能を活用すると必要な項目の記載漏れを防ぎ、効率的に記録が作成できます。

電子カルテの記載方法は、以下の記事も参考になさってください。

参考記事:電子カルテの書き方「SOAP」とは?例文つきで解説

前回算定した内容を踏まえた算定を意識する

在宅自己注射指導管理料は期間によって算定の有無や内容が変わるため、履歴管理が重要です。前回算定から1か月空いていなければ算定できず、初回から4か月経過すると導入初期加算やバイオ後続品導入初期加算が算定できなくなります。

カルテ記載から情報を拾いやすくする工夫として、電子カルテやレセプトコンピュータの機能活用が挙げられます。たとえば、患者情報画面で前回算定内容を素早く確認できるよう、システム設定を最適化するなどです。

システムベンダーによって名称や機能は多少異なりますが、使える機能を活用する姿勢と行動が正しい算定と運用には欠かせません。

対象患者が重なる点数との二重算定を避ける

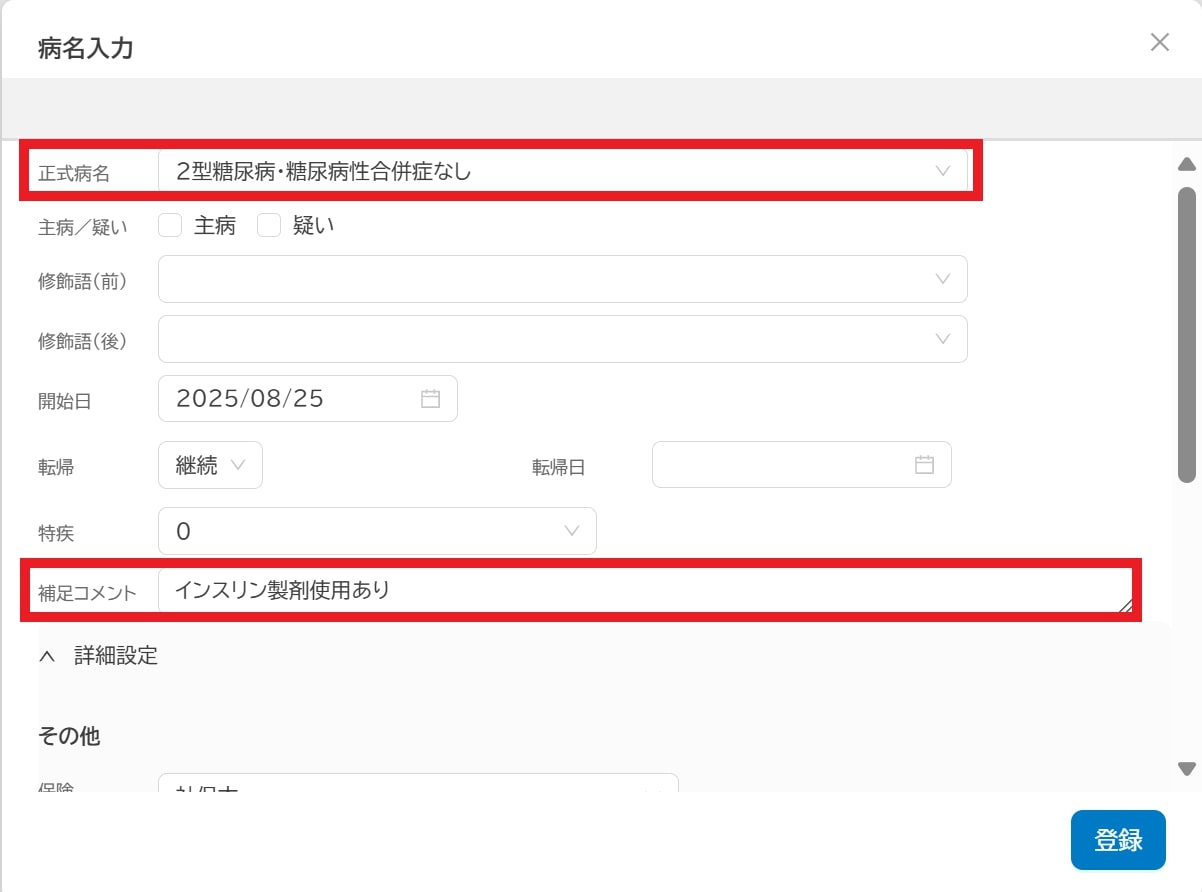

糖尿病患者さんの場合、生活習慣病管理料と二重算定しないための管理と判断が必要です。生活習慣病管理料は2型糖尿病でインスリン製剤を使用していない患者さんが対象のため、会計時に判別しやすい形での運用を検討しましょう。

具体的には、病名登録でインスリン製剤の使用有無をコメントに残し、対象患者さんかどうかを判断できるようにする方法が挙げられます。

参考:Medicom クラウドカルテ病名入力画面より

入力画面を表示した電子カルテの詳細はこちらから:クリニック向けクラウド型電子カルテシステム Medicom クラウドカルテ

まとめ

在宅自己注射指導管理料は、糖尿病をはじめとする慢性疾患患者さんの在宅治療支援に対する診療報酬です。算定時は対象患者さんの把握やカルテ記載、前回算定内容の履歴管理などが必要です。

電子カルテやレセプトコンピュータの機能を活用し、効率的な管理体制を構築すると査定や返戻のリスクを軽減できます。まずは現在の算定体制と、在宅自己注射指導管理料の対象患者さん洗い出しから始めてみてはいかがでしょうか。

診療報酬改定の情報を以下のページでまとめています。最新情報を反映していくため、情報収集の1つとしてご活用ください。

診療報酬改定ページはこちらから:【2026年度診療報酬改定】全体像と医療現場への影響を解説

著者情報

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

- クリニック・

病院 - 薬局

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第43回医療情報学連合大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

2024年度診療報酬改定「医療従事者の処遇改善・賃上げ」

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第27回日本医療情報学会春季学術大会 ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

電子処方箋の活用でタスク・シフトが実現できるのか?

-

医療政策(医科) 医師 事務長

第41回医療情報学連合大会ランチョンセミナー

-

医療政策(医科) 医師 事務長

オンライン資格確認スタート/アフターコロナを見据える

-

医療政策(医科) 医師 事務長

地域連携はオンライン診療の起爆剤となるか?

-

医療政策(医科) 医療政策(調剤) 医師 薬局経営者

オンライン資格確認の行方