#医療政策 #開業検討 #機器選定ポイント #業務効率化 #紙カルテの電子化 #システム入替

目次

電子カルテは義務化される?

2025年12月8日付で、医療法等の一部を改正する法律が成立しました。法律には「2030年12月31日までに電子カルテの普及率約100%」が明記されており、政府の強い意志が表れています。

出典:厚生労働省「医療法等の一部を改正する法律の成立について(報告)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001606327.pdf)

つまり、現時点では「義務」の言葉は使われていないものの、実質的には電子カルテ導入が求められる方向に政策が進むのは想像に難しくありません。とくに、クラウド型電子カルテを主軸とした普及に向けた動きが、今後さらに活発になると予想されます。

義務化が議論されている背景

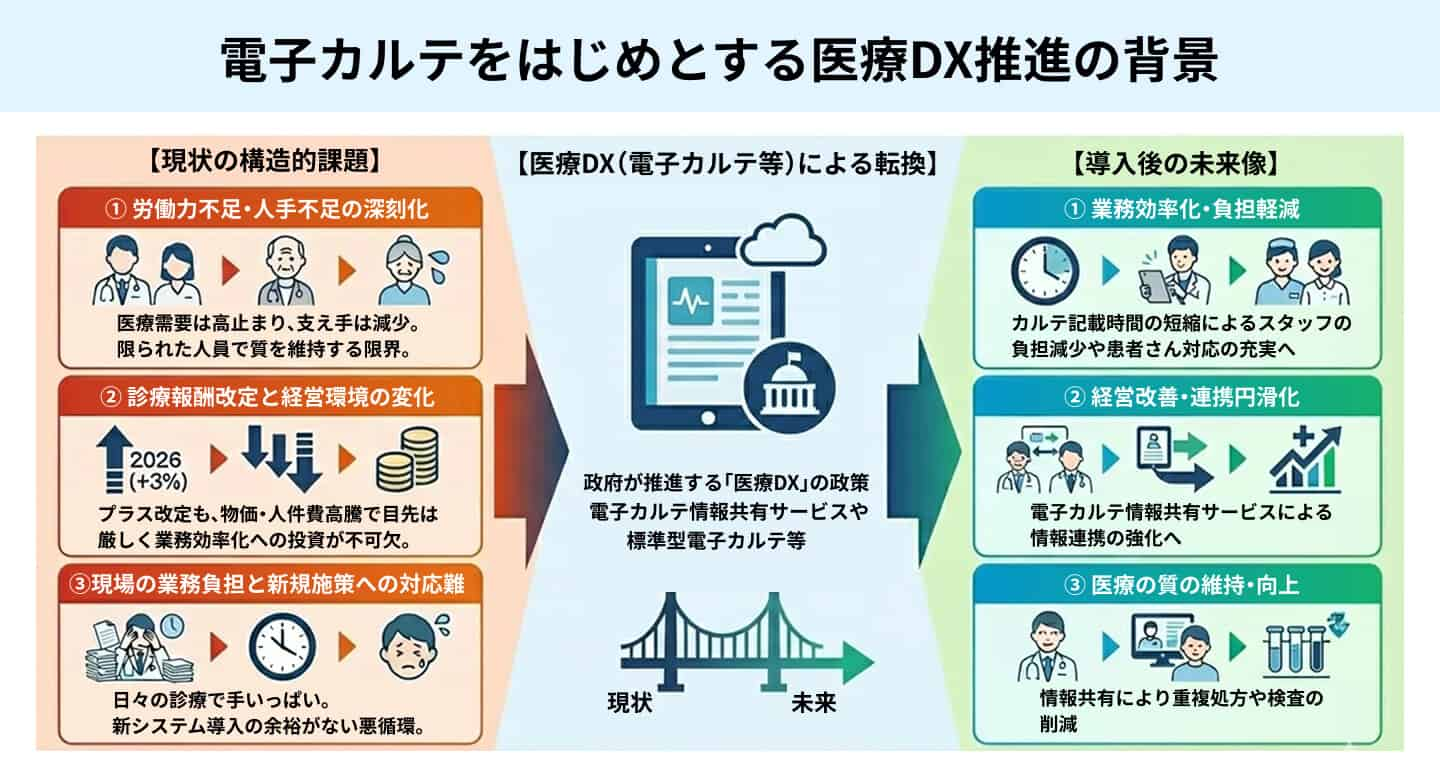

なぜ今、電子カルテの普及が強く推進されているのでしょうか。背景には、日本の医療が直面する構造的な課題があります。

考えられる内容を整理し可視化したため、電子カルテに関連する政策や自院への影響をイメージする一助として参考になさってください。それぞれの内容について、以下で解説します。

労働力不足・人手不足の深刻化

少子高齢化社会の進行により、医療需要は高い水準が続く一方で、医療現場を支える労働人口は減少傾向です。医師や看護師をはじめ、スタッフの人材不足は全国的な課題となっており、限られた人員で質の高い医療を提供し続けなければなりません。

診療報酬改定による経営環境の変化

医療機関の収益の柱である診療報酬は、2026年度改定で30年ぶりに3%以上のプラス改定となります。医療機関への支援が手厚くなる一方で、物価高騰や人件費上昇への対応も求められています。経営改善のチャンスであると同時に、業務効率化への投資が欠かせない状況といえるでしょう。

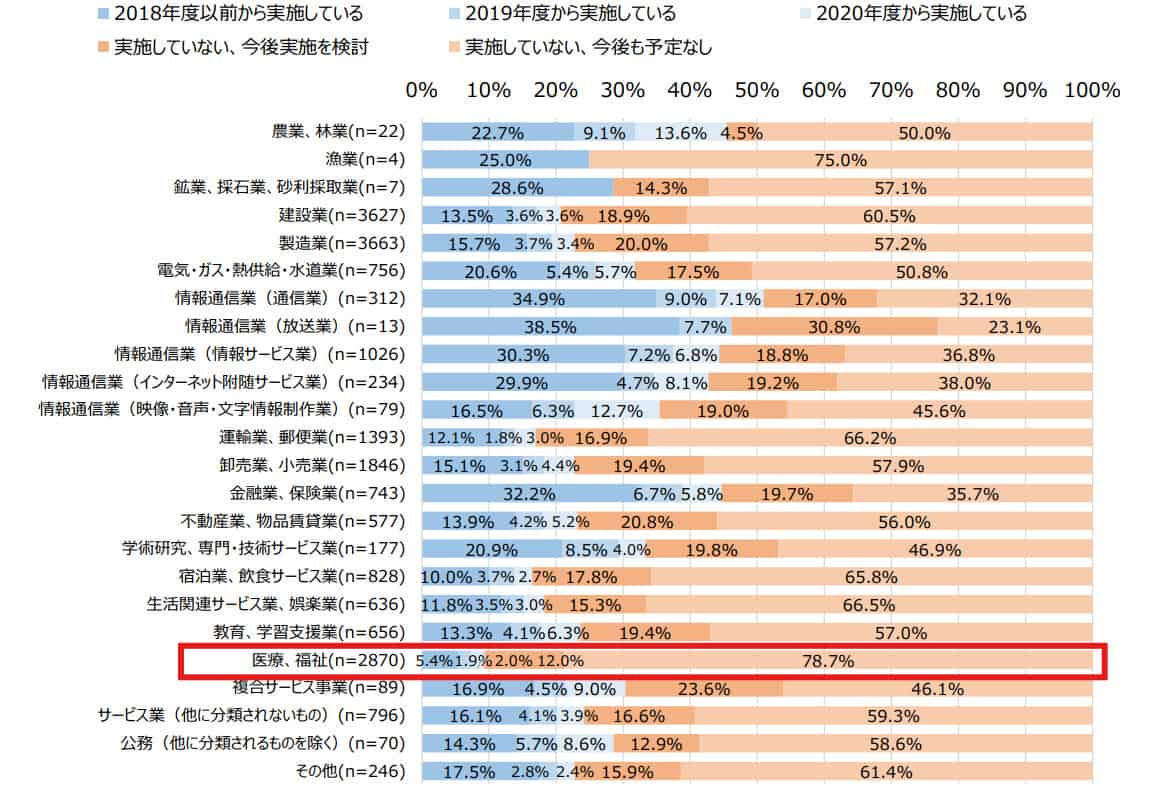

医療DX対応の遅れ

医療業界は、他産業と比較してDX化が遅れている状況です。総務省の調査では、取り組みが進んでいない業種の代表例として「医療・福祉」が挙げられています。同調査では、医療業界と同じく人手不足が深刻な宿泊業や運輸業よりも低く、効率性の向上に課題を抱えている実態が浮き彫りになっています。

出典:総務省「デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究」(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112420.html)

医療機関のデータ分断

医療機関ごとに異なるシステムを使用しているため、データが孤立し情報共有が困難なケースが散見されます。たとえば、画像診断のデータが入ったDVDを読み込もうとした際、フォーマットが異なり閲覧できない場合などです。

緊急性を要する対応の場合、患者さんの身体に影響を及ぼしかねません。標準化による医療機関同士のスムーズな情報連携が期待されています。

実質的な義務化の開始時期

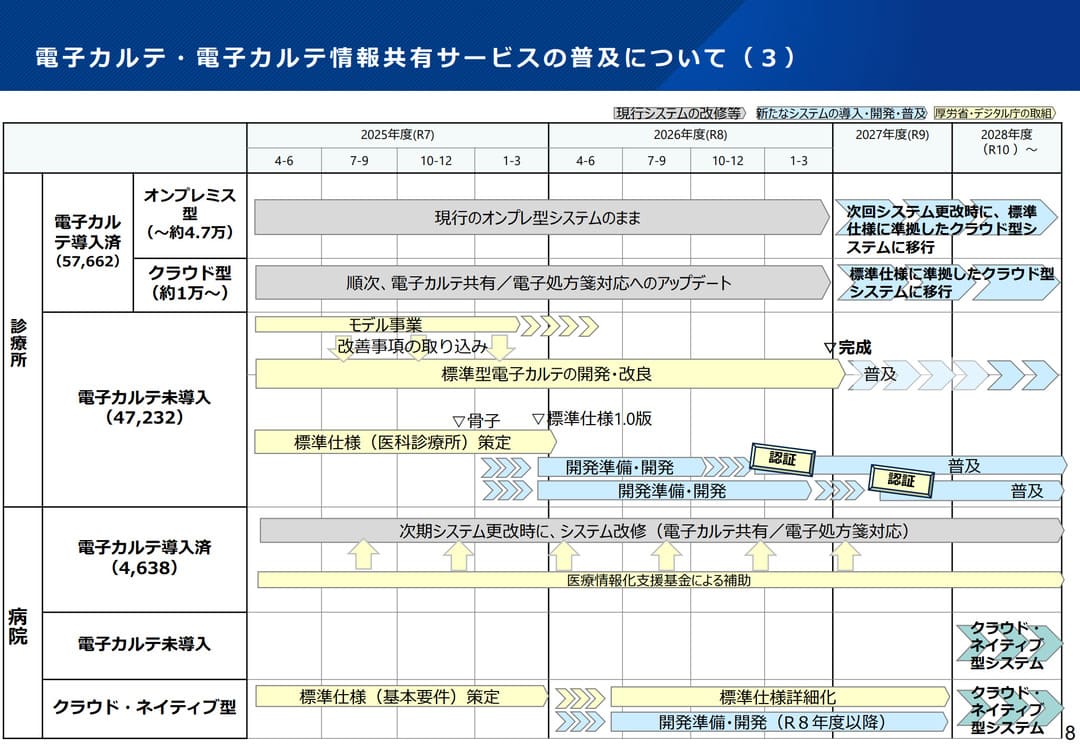

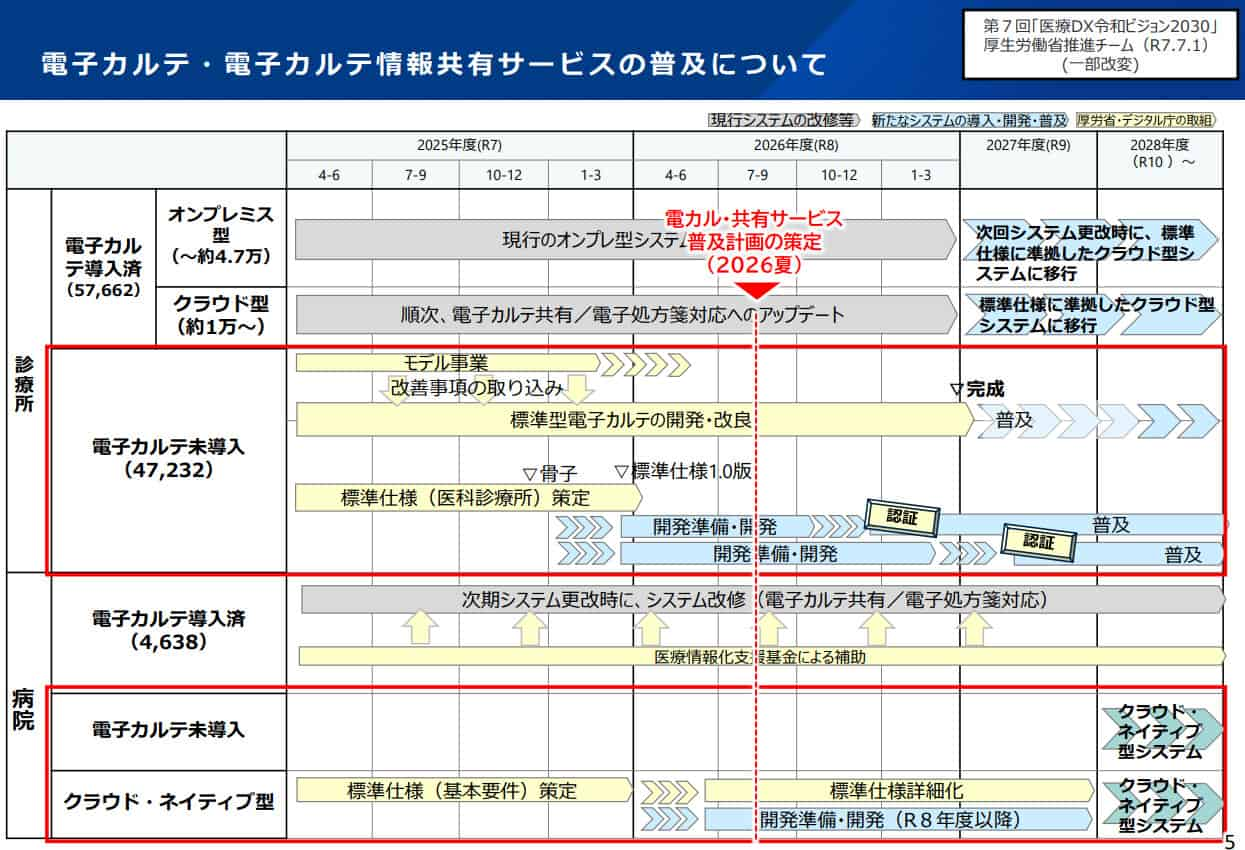

2025年3月から標準型電子カルテのモデル事業が始まり、今後は電子カルテ未導入の診療所に対して、2026年度後半から2027年度にかけてサービスの普及が予定されています。

標準型電子カルテとは、国が開発を進める統一規格のクラウド型電子カルテで、導入コストをおさえつつ医療機関間の情報連携を実現する目的で設計されています。

また、2026年夏には「電子カルテ情報共有サービス」の普及に向けた計画の策定も予定されている状況です。

出典:厚生労働省「電子カルテの普及について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001608407.pdf)

すでに特定の医療機関(地域医療支援病院など)では、情報共有サービスへの体制整備が努力義務とされており、今後対象が拡大される可能性があります。

2030年の目標年まであと5年程度ですが、電子カルテの選定から導入、スタッフの習熟まで含めると、一定の時間を確保しなければなりません。「義務化」の言葉が使われる前に、自院に適した電子カルテを検討し、段階的に導入を進める決断が望ましいといえます。

電子カルテ導入がもたらすメリットと留意点

電子カルテの導入には多くのメリットがある一方で、導入時に留意すべき点もあります。主なポイントを簡潔にまとめました。

| 電子カルテ導入のポイント | 具体例 |

|---|---|

| 主なメリット |

|

| 留意すべき点 |

|

これから導入を検討するにあたり注目すべきは、クラウド型電子カルテの登場により、初期費用の負担が軽減されている点です。

国も普及を試みているクラウド型は、オンプレミス型と比較して導入のハードルが下がっており、医師の声を参考に使いやすさを追求している製品も増えています。

電子カルテのメリットとデメリットについて、より詳しくは関連記事で解説しています。あわせてご参照ください。

電子カルテの導入手順

電子カルテをスムーズに導入するには、段階的なアプローチが欠かせません。以下の5つのステップを踏むことで、自院に最適なシステムを選定し、円滑な運用開始につなげられます。

導入の目的を明確にする

実質的な義務化の流れで電子カルテを導入する場合でも、どのような業務を効率化したいのかを明確化することが重要です。

たとえば「カルテの作成時間を短くしたい」「患者さんの情報検索を効率化したい」など、具体的な目的を設定します。目的が明確になると、業務手順のどこを見直すべきなのか、スタッフにどのようなトレーニングをいつ受けてもらうべきかのスケジュールを事前に組み立てやすくなります。

また、導入後の効果測定も行いやすくなるため、システム選定時の判断基準としても活用可能です。

一方、目的が曖昧なまま導入を進めると期待した効果が得られずスタッフの混乱を招くため、目的整理の時間を設けましょう。

カルテのタイプを選ぶ

電子カルテには大きく分けて、オンプレミス型・クラウド型・ハイブリッド型の3タイプがあります。国が推進している標準型電子カルテは、インターネットに接続して利用するクラウド型で開発が進められているため、同じクラウド型を選択すると今後の変更点がイメージしやすくなるでしょう。

クラウド型は初期費用をおさえられ、システムの維持管理もメーカーが対応するため、IT専門スタッフがいないクリニックでも導入しやすい電子カルテといえます。

機能・操作性を確認する

実際にデモ画面を操作し、カルテ記載のしやすさ、検索機能、画面の見やすさなどを確認します。日常の診療業務が問題なく進められるかをイメージしながら確認することが重要です。

また、診療科に特化した機能(テンプレート、シェーマ、検査連携など)が備わっているかもチェックしましょう。

費用を比較する

電子カルテの導入は初期費用だけでなく、月額利用料・保守費用・端末購入費用など、トータルコストで比較します。補助金制度の活用も含めて、長期的な費用対効果の観点からご検討ください。

サポート内容を比較する

紙カルテで運用してきた医療機関の場合、電子カルテの操作に慣れるまで相当な時間を要する可能性があります。

導入時の研修サポートが充実しているか、運用開始後のトラブル発生時に迅速な対応を受けられるかなど、サポート体制の確認は極めて重要です。とくに、夜間や土日診療の場合は、診療時間内に対応してもらえるかの確認は必須です。

また、災害時やトラブルが発生した際、訪問してもらえるかリモートでの対応なのかなど、具体的なサポート内容を比較しましょう。

実質的な義務化を見据えた電子カルテ選定ポイント

2030年に向けて電子カルテの普及が進むなか、選定においてとくにおさえておきたい3つの観点を紹介します。

| 選定ポイント | 概要 |

|---|---|

| 操作性 |

|

| 費用と業務効率のバランス |

|

| 診療スタイルに応じた機能性 |

|

電子カルテの選び方について、開業医の先生方の本音をまとめた資料をご用意しています。選定の参考にご活用ください。

資料のダウンロードはこちらから:導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”

電子カルテ導入に活用できる補助金制度

電子カルテの導入には相応の費用がかかりますが、国や自治体が提供する補助金制度を活用すれば、導入コストをおさえられます。

主な補助金制度は、以下のとおりです。

- IT導入補助金

- 医療情報化支援基金

- 自治体独自の補助金

補助金制度は年度ごとに内容や募集期間が変わるため、最新情報の確認が必須です。また、申請には一定の要件があり、審査を通過する必要があるため、余裕をもった計画が求められます。

補助金制度の詳細については、補助金情報をまとめた特集ページをご参照ください。

ウィーメックスは制度に対応した電子カルテをラインナップ

電子カルテの実質的な義務化が現実になるまで多少の時間はあります。しかし、医療DX推進の波は確実に日々の影響に変化を及ぼします。変化に対応するため、早期の準備と適切なシステム選択の重要性は今後も増していくでしょう。

ウィーメックスは1972年のレセプトコンピューター開発以降、50年以上にわたって医療機関のIT化に貢献してきた実績を有しております。長年の経験により蓄積された医療現場のノウハウを活かし、現在クリニック向けに2つの医事一体型電子カルテ製品を提供しています。

| 製品名 | 特長 |

|---|---|

| Medicom クラウドカルテ(完全クラウド型電子カルテ) |

|

| Medicom-HRf Hybrid Cloud(ハイブリッド型電子カルテ) |

|

製品の詳細や導入事例については、各製品ページをご覧ください。(Medicom クラウドカルテ製品ページ)(Medicom-HRf Hybrid Cloud製品ページ)また、電子カルテの選び方に関する特集は選び方ガイドでご紹介しているため、参考になさってください。

電子カルテ義務化に関するFAQ

ここでは、電子カルテ義務化に関してよくある3つの質問にお答えします。

電子カルテはどれくらい普及していますか?

2025年11月21日の中央社会保険医療協議会総会(第629回)で報告された医療DXの実施状況によると、電子カルテシステムの導入状況は病院77.7%、診療所71.0%です。

※調査対象:保険医療機関のうち、医療 DX 推進体制整備加算を届出している診療所(電子処方箋対応あり)から 500 件、医療 DX 推進体制整備加算を届出している診療所(電子処方箋対応なし)から 500 件、同加算を届出していない診療所から 1,000 件をそれぞれ無作為抽出した。また、急性期充実体制加算 1 又は2 を届出している病院から 163 件を悉皆で抽出した。さらに、急性期充実体制加算 1 又は 2 を届出していない病院のうち、医療 DX 推進体制整備加算を届出している病院(電子処方箋対応あり)から 459 件、医療 DX 推進体制整備加算を届出している病院(電子処方箋対応なし)から 459 件、同加算を届出していない病院から 919 件をそれぞれ無作為抽出した。調査客体は合計で4,000 件とした。

回 答 数:1539 件

回 答 者:開設者・管理者

出典:厚生労働省「令和 6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)医療DXの実施状況調査」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001598457.pdf P23・P24)

電子カルテは導入しなければならなくなりますか?

2030年に普及率100%を目指す方針が医療法改正により法律に明記されたため、導入に向けた動きは今後さらに活発になると予想されます。

導入に向けた準備は早いほうがスタッフや患者さんの負担も少ないため、今すぐではなくとも少しずつ行動へ移せる計画性が大切です。

義務化に向けた動きが進むと診療報酬にも影響しますか?

医療DXに関連した診療報酬として「医療DX推進体制整備加算」や「医療情報取得加算」などがすでに設けられています。加算を算定するには、オンライン資格確認システムや電子処方箋導入などが要件です。

2026年度の診療報酬改定では、医療DX関連の要件がさらに詳細かつ厳格になる可能性があります。現時点で明確な内容は公表されていませんが、今後の動向は注視しておいたほうがよいでしょう。

ウィーメックスが運営しているメディコムパークでは政策に関する情報を含め、医療経営に役立つ情報を多数掲載しています。最新情報を受け取りたい方は、会員登録(無料)をご検討ください。

まとめ|電子カルテの導入は計画的に

電子カルテの導入は、医療法改正により2030年12月31日までに普及率約100%が明記されました。政府が2030年度までに普及率100%を目指す方針を明確にしたため、実質的な義務化に向けた動きが加速しています。

2026年度の診療報酬改定は、30年ぶりに3%以上のプラス改定が決定しました。追い風が吹いている今から準備を進めれば、自院をよりよい方向へ舵を切れる状況といえます。

電子カルテが義務化となる前の現時点で導入すれば、加算が算定でき、何より院内業務の効率性が向上します。「義務化」の言葉が正式に使われる前に、自院の状況にあわせた計画的な導入準備を始めてみてはいかがでしょうか。