#機器選定ポイント #業務効率化 #紙カルテの電子化 #システム入替 #開業検討

目次

電子カルテの導入率はどれくらい?

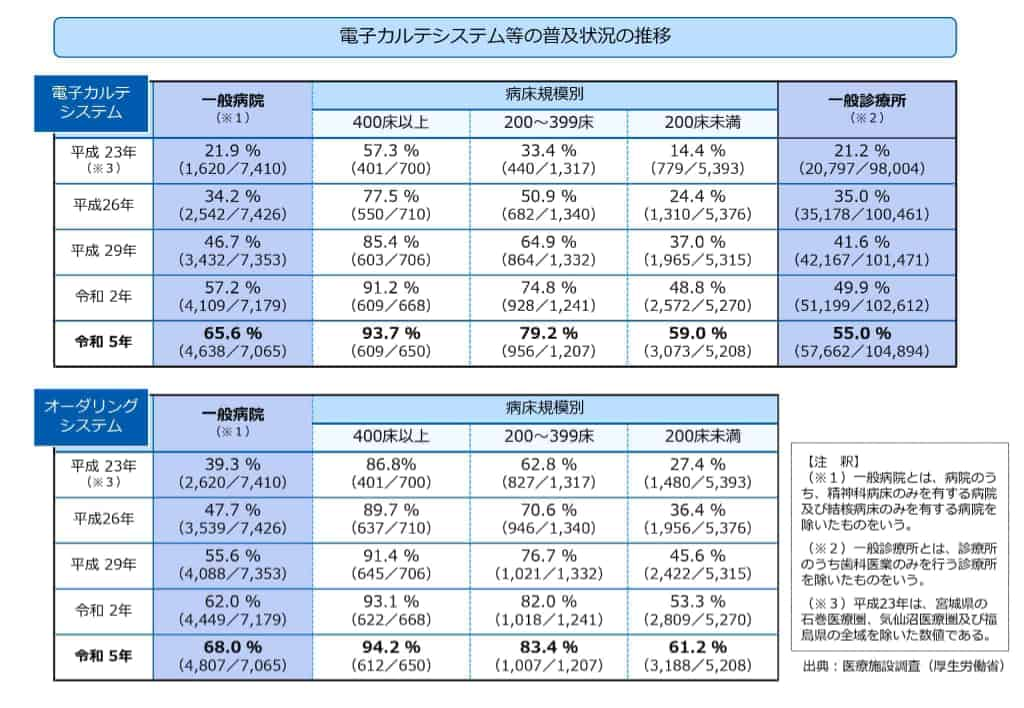

電子カルテの導入率は年々増加しており、厚生労働省が公表した令和5年(2023年)のデータによると、一般病院では65.6%、一般診療所では55.0%の導入率です。

出典:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938782.pdf)

病床規模別に見ると、規模が小さいほど導入が進んでいない現状が浮き彫りになっています。

政府は「医療DX令和ビジョン2030」において、2030年までに電子カルテの普及率を100%にする目標を掲げており、標準化された電子カルテの開発や補助金などの支援策を進めています。

電子カルテ未導入の医療機関は、今後数年間が導入を検討する時期となるでしょう。

電子カルテ導入におけるメリット

電子カルテの導入により、以下5つのメリットを得られます。

- 情報管理・活用の即時性による業務の効率化

- システムチェックによる医療安全の向上

- 紙カルテのスペース削減と劣化防止

- 待ち時間短縮や投薬チェックなどによる患者サービスの向上

- 医療機関同士の連携と情報共有の実現

いずれも紙カルテだけでは実現が難しい内容です。以下の記事では、各メリットの詳細や電子カルテを導入された先生方の声を紹介しています。

参考記事:電子カルテを導入するメリット・デメリットとは?

電子カルテ導入における課題

電子カルテの導入にはメリットがある一方で、複数の課題に直面します。主な6つの課題についてそれぞれ解説します。

- 初期費用・ランニングコストが必要

- 災害時・システム不具合発生時の運用マニュアルが必要

- PC・タブレット等の機器端末が必要

- セキュリティ対策が必要

- 運用を軌道に乗せるまで時間がかかる

- 紙カルテのデータを移行する必要がある

初期費用・ランニングコストが必要

電子カルテ導入における最大の課題が費用負担に関するものです。初期費用に加えて、システムを使い続けるために必要なランニングコストや保守費用も継続的に発生します。

なお、初期費用はオンプレミス型とクラウド型で大きく異なり、オンプレミス型では100万円以上の電子カルテも珍しくありません。一方のクラウド型は初期費用をおさえられる反面、どの程度の月額費用を要するのかの確認が必要です。

「自院の診療環境に適した電子カルテは何か」という観点で検討していくと、費用面での比較がしやすくなります。

災害時・システム不具合発生時の運用マニュアルが必要

電子カルテを安全に使い続けるためには、災害やシステムトラブルなど予期せぬ事態への対応策が必須です。国が開発を進めている標準型電子カルテはクラウド型でインターネットを介して利用するため、自院の状況だけでなく外部の状況によるトラブルも考慮する必要があります。

具体的には、事業継続計画(BCP)として復旧に向けた方針と計画を、スタッフ全員がいつでも確認できるよう整備しておくことが重要です。

指示命令や患者さんの安全確保のほか、電子カルテを含めた情報の保全について定める必要があります。また、紙カルテで代用する手順もマニュアル化しておくと安心です。

BCP対策については、以下の無料セミナーで詳しく解説しているため、準備する際の参考になさってください。

セミナーはこちらから:クリニックのための電子カルテBCP対策~災害・サイバー攻撃に備える~

PC・タブレット等の機器端末が必要

電子カルテを利用するためのパソコンやタブレットは別途用意が必要です。

オンプレミス型では特定の機器が指定される場合が多いものの、最近では選択肢が増えています。クラウド型やハイブリッド型では、必要なスペックを満たしていれば自由に選択できるケースが一般的です。

動作環境や操作性を考慮して、電子カルテのメーカー担当者と相談しながら問題なく使える端末を選べば問題ありません。なお、診療に支障が出ないよう、十分な台数と予備機の確保も検討するとよいでしょう。

セキュリティ対策が必要

電子カルテには、患者さんの個人情報や診療情報などの機密データが記録されるため、強固なセキュリティ対策が欠かせません。

医療機関をターゲットにしたサイバー攻撃は定期的に発生しており、リスクを低減させるための措置について、厚生労働省が「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」としてまとめています。

具体例としては以下です。

- アクセス権限の管理

- データの暗号化

- 定期的なバックアップ

- ウイルス対策ソフトの導入など

紙カルテを運用している先生や、システムとの関係が薄い先生はイメージがしにくいかもしれません。そこで、セキュリティ対策の概要から具体例まで解説している無料セミナーをご用意しています。お手すきの際に気になるところからご覧いただけるため、ご活用ください。

セミナーはこちらから:クリニックが行うべき4つのセキュリティ対策

運用を軌道に乗せるまで時間がかかる

電子カルテがもっている機能を使いこなすまでには、一定の時間を要します。近年の電子カルテは直感的に操作できるよう改良されてきているものの、これまで紙カルテで運用してきた医療機関では相応の準備が必要です。

スタッフの教育や患者さんへの周知、業務フローの見直しなど、段階的な導入計画を立てて進めることで、スムーズに運用が開始できます。

紙カルテのデータを移行する必要がある

これまで紙カルテで運用してきた医療機関では、電子カルテへのデータをどのように移行するかが大きな課題となります。

とくに、通院歴の長い患者さんのデータを網羅するのは簡単ではなく、辞書のように厚いデータを一度に移行するのは現実的ではありません。

対応例として初診患者さんは電子カルテ、再診患者さんは電子カルテと紙カルテの併用など、診療が円滑に回る運用方法をスタッフと一緒に検討することが重要です。

移行期間中の業務効率を考慮した移行計画を立てることで、患者サービスの質を維持しながら電子カルテへの切り替えが進められます。

電子カルテの導入費用の目安

電子カルテの導入費用は、タイプによって大きく異なります。オンプレミス型では200万円~500万円程度の初期費用が必要となる一方で、クラウド型では無料~数十万円程度と比較的低い初期投資で導入が可能です。

オンプレミス型の費用が高額になる理由は、院内にサーバーや専用機器の設置が必要なためです。一方、クラウド型は既存のインターネット環境を活用するため、初期費用を抑制できます。

なお、導入費用は主に以下4つの要素で変動します。

- オンプレミス型・クラウド型

- レセコン一体型・電子カルテ単体

- 導入サポート内容

- 利用者数・端末数

また、導入後の運用コストとして保守費用やシステム更新費用、技術サポート費用なども継続的に必要となるため、総合的な費用で判断することが大切です。

詳細な費用の内訳や費用をおさえるポイントなどについては、以下の記事でも詳しく解説しています。比較する際の参考になさってください。

参考記事:電子カルテの費用まとめ2025|導入・運用コストの相場と選び方

電子カルテ導入で活用できる補助金

電子カルテの導入には、費用負担を軽減する補助金制度を活用できます。代表的な制度として「IT導入補助金」や「医療情報化支援基金(ICT基金)」などが挙げられ、適切に活用することで導入コストをおさえられる可能性があります。

それぞれの概要をまとめたものが以下の表です。

| 補助金 | 概要 |

|---|---|

| IT導入補助金 |

|

| 医療情報化支援基金(ICT基金) |

|

補助金の申請には書類準備や審査期間が必要となるため、計画的に進める必要があります。申請スケジュールを考慮すると、電子カルテ導入を検討し始めた段階で申請する補助金の最新情報を確認し、早めに行動に移すスピード感が大切です。

以下のページで製品ごとの補助金や管轄組織へのリンクをワンストップで確認できます。ぜひご活用ください。

補助金・助成金のご紹介(電子カルテ・レセコン・電子薬歴の導入の方へ)

電子カルテ導入の手順

実際に導入する際の手順はメーカーや製品により若干異なります。一般的な流れは以下のとおりです。

- 電子カルテの選定

- 要件の確認とシステム設定

- 試験運用

- 運用開始

導入を進めるうえで大切にしたいのは、スタッフや患者さんへの情報共有です。診療現場に直接影響するシステムのため、現在の運用とどう変わるのか、いつ変わるのかなど、情報の透明化が欠かせません。

導入手順の詳細については、以下の記事で解説しています。

参考記事:電子カルテ導入の流れとは?運用までの手順やメリット・デメリットをご紹介

また、電子カルテの選定については、開業医の実体験をまとめた以下の資料で選定のポイントや注意点をご確認いただけます。

資料のダウンロードはこちらから:導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”

電子カルテ義務化の動向

電子カルテ導入に際して、義務化の話が気になる方も多いのではないでしょうか。2025年9月時点で具体的な義務化の日時は決まっていません。

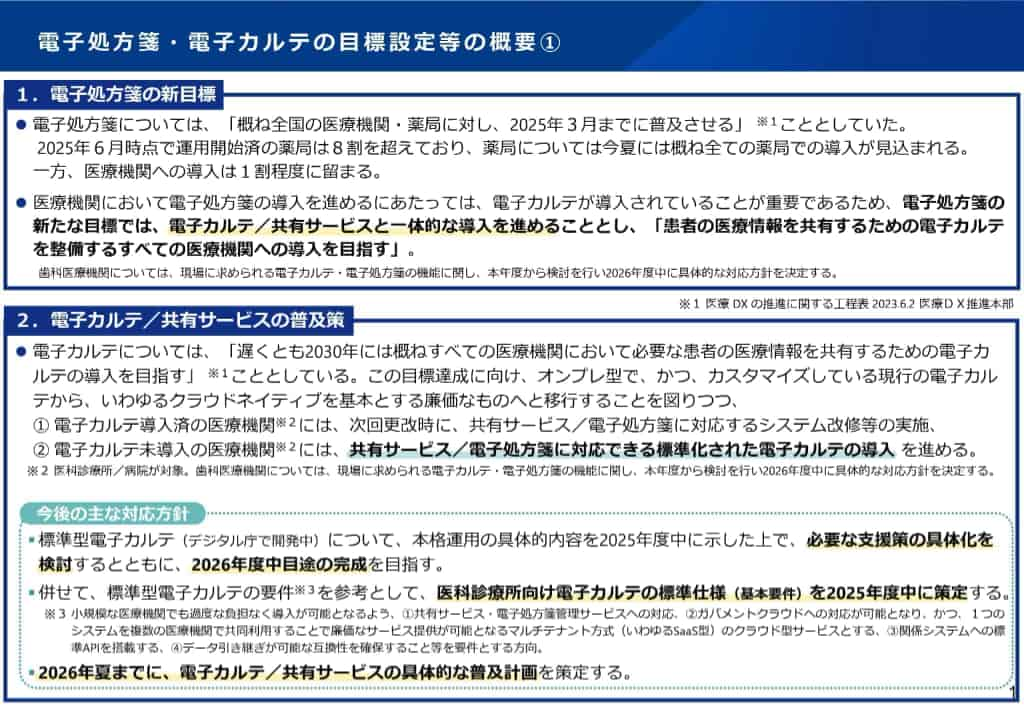

しかし、政府は「医療DXの推進に関する工程表」において、「遅くとも2030年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す」という目標を掲げています。

出典:厚生労働省「電子処方箋・電子カルテの目標設定等についてP1」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001511375.pdf)

目標は、単なる努力目標ではなく、全国医療情報プラットフォームの構築や標準型電子カルテの開発といった具体的な施策と連動しています。

医療機関にとって重要なのは、2030年までに医療情報共有の基盤に参加することが事実上必要になることです。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスとの連携を考慮すると、早めの導入検討が賢明といえるでしょう。

詳細な動向については以下の記事でも解説しているため、あわせてご覧ください。

参考記事:電子カルテは義務化されるのか?現在の動向を解説

標準型電子カルテの動向

標準型電子カルテの開発は、2025年3月からα版のモデル事業が実施されています。標準型電子カルテは、電子カルテ未導入の医療機関でも導入しやすいよう、クラウド型が採用されています。

重要なポイントは、標準型電子カルテが電子カルテ情報共有サービスと電子処方箋管理サービスを一体的に推進する方針となっている点です。導入と同時に全国的な医療情報共有基盤への参加が可能になり、地域医療連携の向上が期待されます。

詳細な動向については以下の記事で解説しているため、政策に関する情報収集にご活用ください。

参考記事:電子カルテ標準化の今後を解説!対応のポイントとは?

電子カルテ導入事例のご紹介

実際に電子カルテを導入した医療機関では、業務効率化や患者サービスの向上といった具体的な成果が報告されています。

導入事例ページはこちらから:導入事例

導入においては、自院で本当に必要な機能を事前に確認し、適切な電子カルテを選択することが重要です。

なお、開発中の標準型電子カルテには、レセプトコンピューター機能等の一部機能が含まれていません。多くの医療機関では、電子カルテとレセプトシステムが連携していることで、診療から会計まで一貫した業務フローを実現していることは念頭に置いておく必要があるといえます。

ウィーメックスでは、レセプト一体型の電子カルテシステム「Medicom」シリーズを提供しており、診療業務から医事会計業務まで一元的に管理できる環境を構築できます。

各製品の詳細は以下よりご覧いただけます。

よくある質問

電子カルテの導入を検討される際によくある質問をまとめました。導入のタイミングや判断基準の参考になさってください。

Q1. 開業を検討していますが、標準型電子カルテの完成を待つべきでしょうか?

A. 開業時期によって判断が分かれるポイントです。

2026年以降の開業予定であれば、標準型電子カルテの選択肢も検討できます。医療情報共有サービスとの一体的な連携が特徴ですが、機能が限定される点は注意が必要です。

一方、2025年中の開業や早期の電子カルテ導入が必要な場合は、既存の電子カルテシステム導入が推奨されます。現在の業務課題の解決や補助金制度の活用により、迅速な導入が可能です。また、既存システムは長年の改良により機能が充実しており、安定した運用が期待できます。

重要なのは、開業スケジュールと自院のニーズに合致する電子カルテの選択です。標準型電子カルテを待つ場合でも、開業準備期間を考慮し、十分な検討時間を確保することが大切です。

Q2. 紙カルテから電子カルテへの移行はどのタイミングがベストですか?

A. 移行に最適なタイミングは、医療機関の状況により異なりますが、いくつかのポイントがあります。

患者数が比較的少ない時期や、スタッフの人員体制が安定している時期が理想的です。また、大型連休前後や年度末などの繁忙期は避け、十分な準備期間を確保できる時期を選ぶと大きな混乱を避けられます。

移行期間中は紙カルテと電子カルテの併用体制を整備し、診療に支障が出ないよう配慮しましょう。

なお、移行のタイミングは補助金の申請スケジュールも考慮しましょう。補助金の募集時期にあわせて導入計画を立てることで、費用負担を軽減できる可能性があります。不明な点がございましたら、以下よりお気軽にご相談ください。

クリニック向け補助金対象製品お問い合わせ

まとめ

電子カルテの導入率は年々上昇しており、政府は2030年までに100%普及を目指しています。導入には初期費用や運用体制の整備、データ移行などの課題がありますが、業務効率化や医療安全の向上といった大きなメリットも期待できます。

自院に適した電子カルテを導入するためには、診療規模や業務フローに適したシステムの選定が基本です。また、補助金制度の活用や段階的な導入計画により、費用負担を軽減しながらスムーズな移行が可能となるでしょう。

電子カルテ関連情報や導入事例のほか、有料級コンテンツを閲覧できるメディコムパーク会員サービスをご用意しております。ぜひご活用ください。

会員登録はこちらから:会員登録